El trabajo científico con esculturas realistas de cera se remonta al siglo XVI, cuando surgió un gran interés por el estudio anatómico tras la publicación del ensayo 'De humanis corporis fabrica', obra del científico belga Andrés Vesalio. Sin embargo, no sería hasta finales del siguiente siglo cuando se comenzó a utilizar este tipo de esculturas para la investigación en medicina. El primer modelo con este fin lo produjo el artesano siciliano Gaetano Giulio Zumbo, en colaboración con el cirujano francés Guillaume Desnoues. Fue un trabajo parecido al que se realizaría en el taller parisino un siglo después. "La forma en que se hacían estas piezas en el Vasseur-Tramond se basaba en la colaboración entre anatomistas, encargados de realizar las disecciones, y escultores, que reproducían esa disección a partir de moldes extraídos de cavidades óseas reales; aunque debido a la competencia entre talleres ninguno de los artesanos reveló nunca de forma explícita sus técnicas", apunta el profesor Juan Francisco Pastor Vázquez, encargado de dirigir la investigación.El primer taller importante de este tipo nació en Italia alrededor de 1740. La fábrica de ceroplástica se inspiró en los modelos recogidos desde 1711 en el Instituto de las Ciencias y las Artes de Bolonia, realizados por los profesores Ercole Lelli y Giovanni Manzolini, así como por los de la mujer de este, Anna Morandi. A partir de ahí, la elaboración de modelos de cera para la investigación anatómica en las facultades de Medicina fue algo habitual en toda Europa.Durante el siglo XIX, Francia, más concretamente París, reemplazaría a Italia como la mayor productora de este tipo de esculturas en Occidente. El Vasseur –Tramond, objeto de la investigación y uno de los talleres más importantes de la ciudad, lo fundó el científico Pierre Vasseur a mediados de ese mismo siglo. En 1898 se uniría a las investigaciones su yerno, Gustave Tramond.Fue a principios del siglo XX, cuando el ilustre profesor y director del Instituto Anatómico, Salvino Sierra y Val, comenzó a adquirir las piezas del Vasseur-Tramond para la UVa, hasta hacerse con una de las colecciones más completas del siglo XX. De ese conjunto se conservan 114 esculturas, la compilación ceroplástica más numerosa de España en la actualidad.Valor artísticoEl lote, perteneciente al Museo de Anatomía de la Universidad de Valladolid, comprende modelos que datan de 1880 a 1920, década en la que el taller parisino dejó de fabricar sus piezas. A día de hoy, el valor docente de las mismas se ha perdido, sin embargo, su cotización artística ha aumentado en gran medida, motivo por el cual nació el interés de realizar el estudio para conocer más acerca de la forma en que se creaban estas figuras hiperrealistas.

El trabajo científico con esculturas realistas de cera se remonta al siglo XVI, cuando surgió un gran interés por el estudio anatómico tras la publicación del ensayo 'De humanis corporis fabrica', obra del científico belga Andrés Vesalio. Sin embargo, no sería hasta finales del siguiente siglo cuando se comenzó a utilizar este tipo de esculturas para la investigación en medicina. El primer modelo con este fin lo produjo el artesano siciliano Gaetano Giulio Zumbo, en colaboración con el cirujano francés Guillaume Desnoues. Fue un trabajo parecido al que se realizaría en el taller parisino un siglo después. "La forma en que se hacían estas piezas en el Vasseur-Tramond se basaba en la colaboración entre anatomistas, encargados de realizar las disecciones, y escultores, que reproducían esa disección a partir de moldes extraídos de cavidades óseas reales; aunque debido a la competencia entre talleres ninguno de los artesanos reveló nunca de forma explícita sus técnicas", apunta el profesor Juan Francisco Pastor Vázquez, encargado de dirigir la investigación.El primer taller importante de este tipo nació en Italia alrededor de 1740. La fábrica de ceroplástica se inspiró en los modelos recogidos desde 1711 en el Instituto de las Ciencias y las Artes de Bolonia, realizados por los profesores Ercole Lelli y Giovanni Manzolini, así como por los de la mujer de este, Anna Morandi. A partir de ahí, la elaboración de modelos de cera para la investigación anatómica en las facultades de Medicina fue algo habitual en toda Europa.Durante el siglo XIX, Francia, más concretamente París, reemplazaría a Italia como la mayor productora de este tipo de esculturas en Occidente. El Vasseur –Tramond, objeto de la investigación y uno de los talleres más importantes de la ciudad, lo fundó el científico Pierre Vasseur a mediados de ese mismo siglo. En 1898 se uniría a las investigaciones su yerno, Gustave Tramond.Fue a principios del siglo XX, cuando el ilustre profesor y director del Instituto Anatómico, Salvino Sierra y Val, comenzó a adquirir las piezas del Vasseur-Tramond para la UVa, hasta hacerse con una de las colecciones más completas del siglo XX. De ese conjunto se conservan 114 esculturas, la compilación ceroplástica más numerosa de España en la actualidad.Valor artísticoEl lote, perteneciente al Museo de Anatomía de la Universidad de Valladolid, comprende modelos que datan de 1880 a 1920, década en la que el taller parisino dejó de fabricar sus piezas. A día de hoy, el valor docente de las mismas se ha perdido, sin embargo, su cotización artística ha aumentado en gran medida, motivo por el cual nació el interés de realizar el estudio para conocer más acerca de la forma en que se creaban estas figuras hiperrealistas. "El conocimiento de las técnicas utilizadas había permanecido en la oscuridad hasta el momento y siempre es importante conocer nuestra cultura y patrimonio. Además, la utilidad de los procesos empleados para otras disciplinas como las bellas artes o la arquitectura son factores que nos llevaron a iniciar la investigación", explica a Ical Juan Francisco Pastor Sánchez. Así, en 2015 comenzó el estudio sobre una de las piezas más representativas del lote, el torso semi-diseccionado de una mujer adulta de un tamaño de 36x40x22 centímetros. El proyecto, que se dilató durante un periodo de siete meses, culminó en enero de este año con la publicación de un artículo en la revista especializada 'Journal of Anatomy'.

"El conocimiento de las técnicas utilizadas había permanecido en la oscuridad hasta el momento y siempre es importante conocer nuestra cultura y patrimonio. Además, la utilidad de los procesos empleados para otras disciplinas como las bellas artes o la arquitectura son factores que nos llevaron a iniciar la investigación", explica a Ical Juan Francisco Pastor Sánchez. Así, en 2015 comenzó el estudio sobre una de las piezas más representativas del lote, el torso semi-diseccionado de una mujer adulta de un tamaño de 36x40x22 centímetros. El proyecto, que se dilató durante un periodo de siete meses, culminó en enero de este año con la publicación de un artículo en la revista especializada 'Journal of Anatomy'.Para la publicación y realización del estudio, Pastor Vázquez se apoyó en un equipo compuesto por la técnico-restaurador anatómico del Departamento de Anatomía y Radiología de la UVa, Beatriz Gutiérrez Reguera; el especialista en radiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, José Manuel Montes Plaza, y la especialista en ceroplástica de la Universidad de las Artes de Londres, Roberta Ballestriero. Ballestriero fue la encargada de la labor de documentación y contextualización previa a la investigación acerca de la forma en que se habían realizado piezas similares la que se iba a estudiar. El resto de participantes, con Pastor Vázquez a la cabeza, se encargaron de los procesos más técnicos del análisis.

La investigación práctica comenzaría con la realización de un TAC helicoidal en el Hospital Clínico Universitario, gracias al cual se extrajeron reproducciones tridimensionales de la pieza en las que se observó una densidad metálica muy alta en el sistema carotideo. "A partir de ahí, comenzamos a plantearnos cómo una pieza de cera podía tener estructuras metálicas", comentó Pastor Vázquez sobre el descubrimiento. Fue entonces cuando se pasó a la siguiente etapa de la investigación. Se realizó un análisis por electrones retrodispersados mediante un microscopio de barrido a una muestra de los vasos sanguíneos de ese sistema carotideo con lo que se logró saber su composición química. Los datos mostraron la extraña presencia de azufre y mercurio en la pieza.

A partir del conocimiento previo por parte de los investigadores de que el sulfuro de mercurio era un material empleado por los anatomistas de la época para hacer inyecciones dentro de los vasos, se dedujo el proceso realizado para reproducir de manera tan realista las esculturas. Los artesanos inyectaban el mercurio mezclado con ceras dentro de los vasos de los cadáveres para solidificar las estructuras y cortarlas para poder pasarlas posteriormente a la pieza de cera.

Restauración

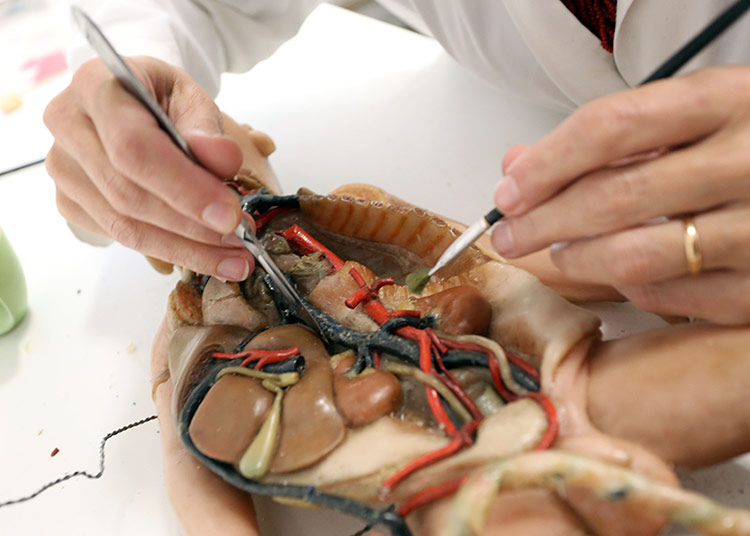

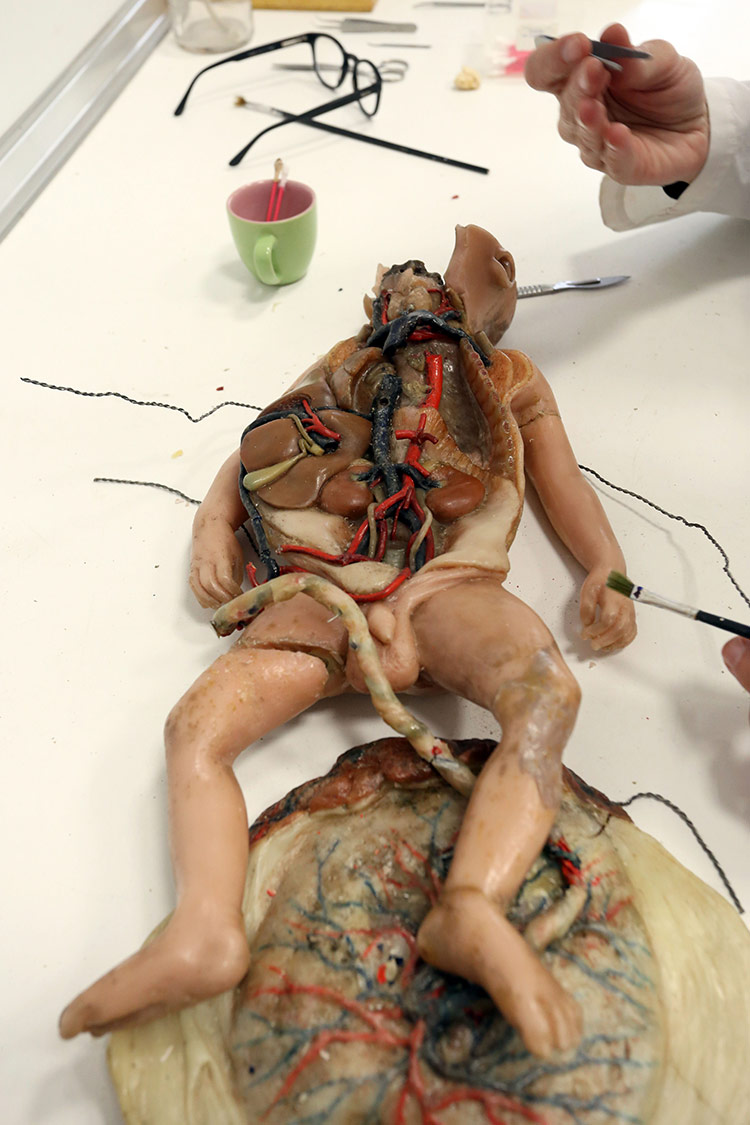

Hoy en día, la labor principal que se realiza en la Facultad de Medicina sobre las figuras de la colección es la de su restauración. Del total de las 114 figuras, aproximadamente un 70 por ciento necesitan de las labores de reconstrucción. La encargada de llevar a cabo este proceso es la técnico-restaurador Beatriz Gutiérrez Reguera, quién explica que “antes de comenzar a realizar ningún proceso se fotografía la pieza para valorar su estado inicial”. A partir de ahí, se limpia la escultura y se remodela. "El objetivo es siempre que la figura se parezca lo máximo posible a la original, tratamos de ser fieles y respetuosos con los materiales y componentes de la obra, reconoce. "Además, durante el proceso se vuelven a realizar fotografías ante cualquier situación o elemento curioso que pueda llamar la atención", apunta.En cuanto al tiempo necesario para la reelaboración de cada pieza, Beatriz Gutiérrez reconoce que "es imposible saber cuánto se puede tardar en restaurar un modelo, todo depende del grado de deterioro en que se encuentre". Un trabajo laborioso que pondrá el cúlmen a una investigación larga y dura que ha resultado “exitosa”. Pastor Vázquez y su equipo han conseguido descubrir un trocito más de la Historia gracias a su empeño y dedicación, que puede contemplarse en el Museo de Anatómico de la Facultad de Medicina.