En nuestras aldeas era el cura de la parroquia: la autoridad moral que dictaba a la comunidad las normas de conducta. Esto sí, esto no, con un control directo de las conciencias —y sobre todo de la sexualidad— a través de la confesión, ese psicoanálisis casero inventado por la Iglesia mucho antes de que naciera Freud.

Podemos imaginar la misma función a cargo del brujo de la tribu. Un poder casi absoluto basado en el control de las conciencias. Cuando estuve en el Amazonas conviviendo con los yaguas —en 1978, entonces yo quería ser el antropólogo Malinowski—, el chamán me explicó por qué no había delincuencia entre los yaguas: cualquier desobediencia se castigaba con la expulsión de la tribu y, fuera de la comunidad, la selva es la muerte.

El cura-hechicero tiene más poder —mezcla de superstición, ignorancia y medicina natural— que ningún alcalde o jefe tribal. Predice los eclipses, controla las cosechas, invoca al dios de la lluvia, envía una plaga o media ante los dioses para evitarla. Su palabra es sagrada: durante siglos han sido los verdaderos “influencers”, mucho antes de que se inventara esta palabreja.

El control de las vidas ajenas —dictar lo que es bueno o malo, quién es obediente y quién es rebelde, otorgar certificados de buena conducta—, corresponde a una etapa infantil de la Humanidad. Millones de personas, a través de todos los tiempos, han necesitado que alguien, investido de una autoridad superior, les dijera cómo conducir sus vidas. Quienes se negaron, sufrieron el ostracismo o la tortura, desde Sócrates a Galileo.

En pleno siglo XXI seguimos viviendo en esa fase infantil de la Humanidad. Hemos cambiado al brujo y al cura, primero por la televisión y ahora por el youtuber; pero el mecanismo de control es idéntico: alguien te dice lo que tienes que hacer. Con una diferencia: nunca hubo en la historia un chamán o un sumo sacerdote con tanta influencia como nuestros actuales «influencers».

Expliquemos la palabreja: un «influencer» o prescriptor es alguien que tiene la capacidad mágica de influir en los demás a través de las redes sociales. Dictan a millones de fans cómo vestirse o maquillarse, qué comer, qué comprar, qué libros han de leer o qué música deben escuchar. Configuran estilos de vida, tendencias que arrasan comercialmente, dictan el nuevo pensamiento único a mentes infantilizadas.

No todos somos influenciables por igual. Uno trata, modestamente, de mantener a flote su independencia y su rebeldía, ya le pueden dar por saco a los 100 Top influencers del momento, no seré yo quien compre su mercancía barata; pero el estropicio es enorme entre gente muy vulnerable; por ejemplo, en los adolescentes, principales consumidores de Instagram y Youtube. La pesada carga de la mentalidad mágica, herencia de siglos sometidos a la horma religiosa, los convierte en terreno abonado para los nuevos hechiceros de la tribu.

Así, la brujita Cindy Kimberly tiene 3,8 millones de seguidores en Instagram (nunca hubo un predicador dominico ni un chamán yagua con tanta audiencia). Su principal mérito —porque ser guapa no es mérito suyo para nada; si acaso, de sus padres— es haber encandilado a un tal Justin Bieber (94,5 millones de fans en Instagram, seis veces más que el Papa Francisco, 15,4 millones en Twitter, que no está nada mal).

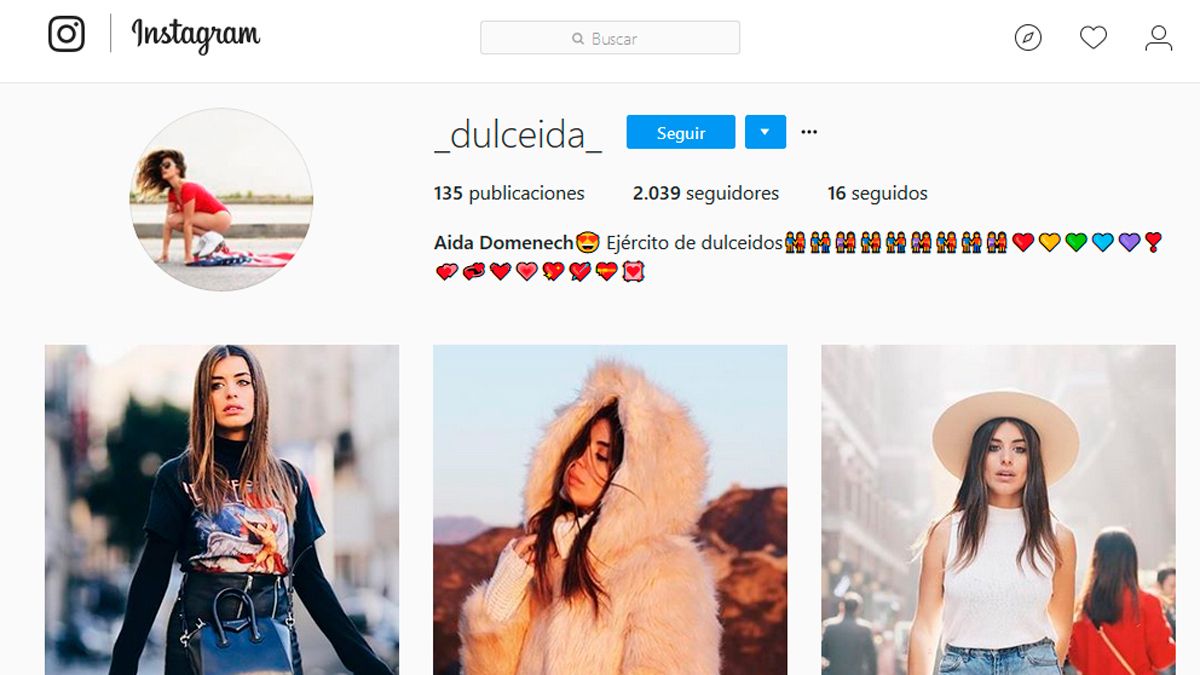

La segunda hechicera en el ranking español es Aida Domenech, conocida como Dulceida, con 2,1 millones de seguidores —tu quoque, fili mi—, un “ejército de dulceidos”, así les llama, interesados en ver cómo se ducha, qué abrigo se pone o cómo besa a su novia, hoy en Japón y mañana en una playa de Filipinas.

No quiero demonizar las redes: hay influencers positivos, lúcidos —sigan a @SrtaBebi, a @SaraBuho, a @sarargallardo…—; y hay seguidores críticos, que construyen su propio criterio con lo que ven, oyen y piensan, pero son minoría.

Por el contrario, millones de fans quieren ser “tan tan tan felices” como Cindy, Dulceida, Paula Echevarría o Cristina Pedroche, que transpiran, entre escotes y fantasías, un modo de vida (no quiero decir filosofía) basado en el éxito fácil, las apariencias, lo superficial, el consumo y un standard de belleza excluyente.

En el canal de videos Youtube el efecto es aún más demoledor. El youtuber elrubiusOMG tiene 26.533.338 suscriptores que siguen sus gilipolleces a diario. Su último vídeo, “No mezcléis nitrógeno líquido con cocacola” ha sido visto por más de 9 millones de fans en dos semanas. Para sí los quisieran nuestros líderes políticos, religiosos o culturales.

Este fenómeno reciente muestra la continuidad del pensamiento infantil desde los orígenes de la Humanidad hasta nuestros días. Los altares de Youtube, Instagram y Twitter consagran la palabra mágica de los nuevos brujos y hechiceras, pero el control de las conciencias sigue siendo el mismo. Deberíamos trabajar —con las armas de la lectura y la reflexión— otra madurez, otra consciencia, otra autonomía. Una persona libre no necesita más youtubers ni más influencers que su propia conciencia. ¡Arriba las ramas!

Lo más leído