Bajo un manto de espesa arena, habíamos despertado sin recuerdos pasados. Siempre fuimos seis, o eso era lo que yo creía. El fatídico asesinato de Vastos, mi compañero, mi amigo, eran solo diminutas píldoras de recuerdos engalanadas con la más portentosa de las amnesias.

Ninguno de nosotros recordó jamás el viaje a Londres. De lo que sí me di cuenta, cosa en la que no había reparado en las misiones anteriores, fue el inmundo sabor a amoniaco que reconocí en la boca. El aire caliente, junto al intenso olor a especias, convertían el cocktail en una mezcla difícilmente soportable. Tanto es así que en varias ocasiones, antes de comenzar a caminar, estuve a punto de eliminar de mi cuerpo toda sustancia que hubiera ingerido horas atrás.

— ¡Oh! —Exclamó Alice—. Esto es impresionante. ¿Habíais visto algo tan bello?

Hay algo que el lector desconoce. Una vez despertamos y nuestras miradas se cruzaron, todos los interrogantes que suscitaban nuestra curiosidad fueron desvelados. Los atuendos que vestíamos en esta ocasión nos enseñaron la pieza del rompecabezas que faltaba.

Hay algo que el lector desconoce. Una vez despertamos y nuestras miradas se cruzaron, todos los interrogantes que suscitaban nuestra curiosidad fueron desvelados. Los atuendos que vestíamos en esta ocasión nos enseñaron la pieza del rompecabezas que faltaba.Iban, Brandon y yo llevábamos puesta una sencilla falda adornando la parte inferior de nuestro cuerpo, sandalias de piel y una túnica de lino ligera hasta casi desaparecer en la mano de su dueño una vez bailaba entre sus dedos.

Por su parte, Mara Andrews, Alice y Vicra lucían un vestido ajustado a la altura de la cintura y más ceñido arriba para dar amplitud en la zona de los senos. Dicha fina muselina estaba decorada con diversos motivos, imitando las alas de un ave que pretendía convertirse en la diosa Iris.

Tardé más de diez hecto segundos en girarme para reconocer que las maravillas de las que presumía Alice no eran más que eso: las maravillas del mundo antiguo. Ante mis sorprendidos globos oculares, se alzaban las estructuras arquitectónicas más misteriosas de las que el ser humano ha tenido constancia. El Núcleo Central nos había llevado hasta El Cairo. Me sentí un auténtico privilegiado al poder observar de primera mano las pirámides de Keops, Kefren y Micerino.

«¿Qué clase de asesinato nos veremos obligados a resolver en una época de la historia tan enigmática como el Antiguo Egipto? », me pregunté.

Jamás hubiera podido imaginarme que, de no haber tenido cuidado, yo hubiera sido el cadáver al que mis compañeros tendrían que honrar horas después.

—El Antiguo Egipto —expuse, adulando la magnífica obra de arte que se erguía ante mí—. ¿En qué año estamos?

—En una de las eras más importantes, sin duda alguna —Vicra fue la única que respondió—. El Núcleo Central aún no nos ha transferido la información necesaria, pero puedo reconocer algunos detalles de este mundo.

— ¿Cómo cuáles? —preguntó extrañado Iban.

—Las pirámides —señaló a lo lejos—. No fueron construidas hasta el año 4.500 antes de El Padre. O como los antiguos lo denominaban, el 2.500 antes de Cristo. Fueron edificadas durante la IV dinastía de los faraones egipcios. En concreto, como ya sabréis, durante el reinado de Keops, Kefren y Micerino. Las dos más altas pertenecen a Keops y a Kefren y datan de 2557 a. C. y 2523 a.C. respectivamente. Ya hace varios siglos, dado su mal estado, pero, gracias a nuestras indumentarias, puedo deciros que no estamos en la era del Imperio Antiguo —entonces se giró hacia mí para señalar mi falda—. A esa prenda se le denomina Shenti. Fue utilizado por los egipcios durante miles de años. El calor y la humedad hacían que fuera imposible vestir de otra forma, pero a partir de 1500 a.C. se implantó una nueva forma de vestir. En Shenti se alargó hasta debajo de las rodillas y se confeccionó a partir de lino en color blanco o crudo. El Shenti se dejó de utilizar a partir del año 1069 a.C. Por lo que puedo afirmar que nos encontramos entre el año 1500 y el 1069 a.C.

—Apenas quinientos años de diferencia —riñó Iban, fatigado por el calor—. ¿Sabes la de asesinatos que han podido tener lugar en ese tiempo? ¿Y por qué los Trajes Judiciales no están haciendo efecto? Este calor va a acabar conmigo.

—Lo que a mí más me inquieta es que la señal del Núcleo Central no llegue a nuestros dispositivos —señaló Alice mucho más calmada—. Hay algo que está interfiriendo con ella.

Entonces, y de la nada, decidí integrarme con una pregunta que llamó la atención de todos.

— ¿Puede haber algo tan grande como para intervenir en el envío de información del Núcleo Central?

Sus voces se apagaron, parecieron observar el transcurso del tiempo plasmado en un grano de arena. Sin decir nada, todos surcaron el firmamento en busca de una respuesta hacia esa pregunta. Ni que decir tiene que no tardaron más de tres hecto segundos en encontrarla.

— ¡Eres un genio, Ernest! —me espetó Iban, mi buen amigo de la infancia. Aunque desconocía si tenía recuerdos suyos en mi memoria.

—No puede ser —exclamó Mara Andrews—. ¡Claro, tienen que ser las pirámides!

—Es lógico —dijo Alice—. Si dentro de la pirámide hubiera algún tipo de artefacto que emitiese una señal lo suficientemente fuerte en la misma frecuencia de honda que el Núcleo Central, la estructura de la pirámide más alta podría actuar como antena e interferir así con nuestros monitores. No hay otra explicación posible.

—Entonces tendremos que entrar —impuso ahora Vicra—. Vamos a entrar en la pirámide de Keops.

Sin dilación alguna y con una marcha andante, tomamos camino en dirección a la gran estructura. Fue ese el momento, mientras intentábamos no morir sepultados por toneladas de arena, cuando Mara Andrew se acercó a mí.

— ¿Qué tal te encuentras? —me preguntó a escasos minutos de aterrizar ante las paredes de la pirámide.

— ¿Yo? —exclamé extrañado.

—Al despertarnos, vi que no te podías casi mantener en pie. Quizás también pude ver que tenías reflejos estomacales poco comunes.

Ninguno de los otros componentes de los Caminantes del Tiempo se percataron de que Mara y yo, separados del grupo por unos cuantos metros, habíamos comenzado a entablar una conversación. Lo paradójico de la situación fue que tengo la certeza de que todos y cada uno de ellos sabían que Mara Andrews debía acercarse a mí en ese preciso instante.

—No, no te preocupes por nada —respondí—. Solo me encuentro un poco mal del estómago. Siempre que despierto siento una horrible sensación. Como si hubiera perpetrado algo vomitivo. Algo que hierve en mis entrañas y que necesita hacerse público.

Delante de nosotros, noté cómo Brandon, el que caminaba más cerca, agudizaba el oído para intentar conocer lo que contaba.

—Si necesitas hablar —Mara se acercó a mí y puso su mano sobre mi brazo—, yo puedo escucharte. Si hay algo que me tengas que contar, nosotros siete somos una familia.

«¿Siete?», pensé rápidamente, «Ha dicho siete».

No dio tiempo a que mi pensamiento se materializase, pues Alice se dio la vuelta con presteza para interrumpir nuestro diálogo.

No dio tiempo a que mi pensamiento se materializase, pues Alice se dio la vuelta con presteza para interrumpir nuestro diálogo.Había sentido complicidad por su parte. Había tenido la constancia de que podía confiar en aquella mujer. Quizás hasta le hubiera podido confesar mis más profundos secretos.

Pero… Había dicho “siete”. Y nosotros somos seis. Los Caminantes del Tiempo somos seis y siempre lo hemos sido, ¿verdad?

—Hemos llegado a la pared norte —esas fueron las palabras que me expulsaron de mi ensoñación—. Vicra dice que tenemos que entrar por aquí.

—Debe de haber un pasadizo secreto. Una de las piedras se moverá si la empujamos lo suficiente como para introducirla dentro de la pirámide.

No había vigilancia. Nadie custodiaba la entrada a la pirámide de Keops, aunque la no existencia de una puerta física dificultaba mucho el hecho de intentar penetrar en su interior. La inmensidad de las pirámides me turbó por un momento. Sentí la belleza arquitectónica recorrer mis venas hasta que exhalé desde mi interior el aliento de júbilo que me producía tal sentimiento.

— ¡Aquí! —Gritó Brandon—. ¡Lo he encontrado!

Me pareció cuanto menos curioso que, tras más de mil años de antigüedad y, aunque en la era de El Padre aún no se hubiera descubierto, fuese Brandon, un simple hombre con una excelsa experiencia de campo quien diera con el secreto mejor guardado de la pirámide de Keops. Pero yo no había sido reclutado por El Padre para cuestionar la veracidad de hechos que veía en primera persona, sino para viajar por el tiempo para esclarecer los asesinatos más famosos de la Historia.

Nos adentramos por los escurridizos pasillos de la pirámide. No tardamos más de diez hecto minutos en darnos de bruces con la primera de las trampas. Varios cientos de artilugios puntiagudos salieron disparados hacia el primero de nuestro grupo. Brandon fue lo suficientemente rápido como para hacerse a un lado y esquivarlos no sin dificultad.

El resto de nosotros recorrimos con exactitud las huellas que dejaba Brandon en la arena del suelo de los pasadizos, evitando cualquier otra trampa.

La luz que se había filtrado por el agujero abierto desde el exterior hacía mucho que había desaparecido. Gracias a El Padre, nuestros Trajes Judiciales, que parecían no protegernos del extenuante calor, sí que incorporaban una LinterMano. Un dispositivo capaz de emitir una potente luz que nos salvó de caer en recovecos escondidos a simple vista.

Había perdido la noción del tiempo cuando, por fin, llegamos a una gran sala. La ornamentación de la misma nos hacía sentir pequeños ante tal cantidad de dibujos y representaciones.

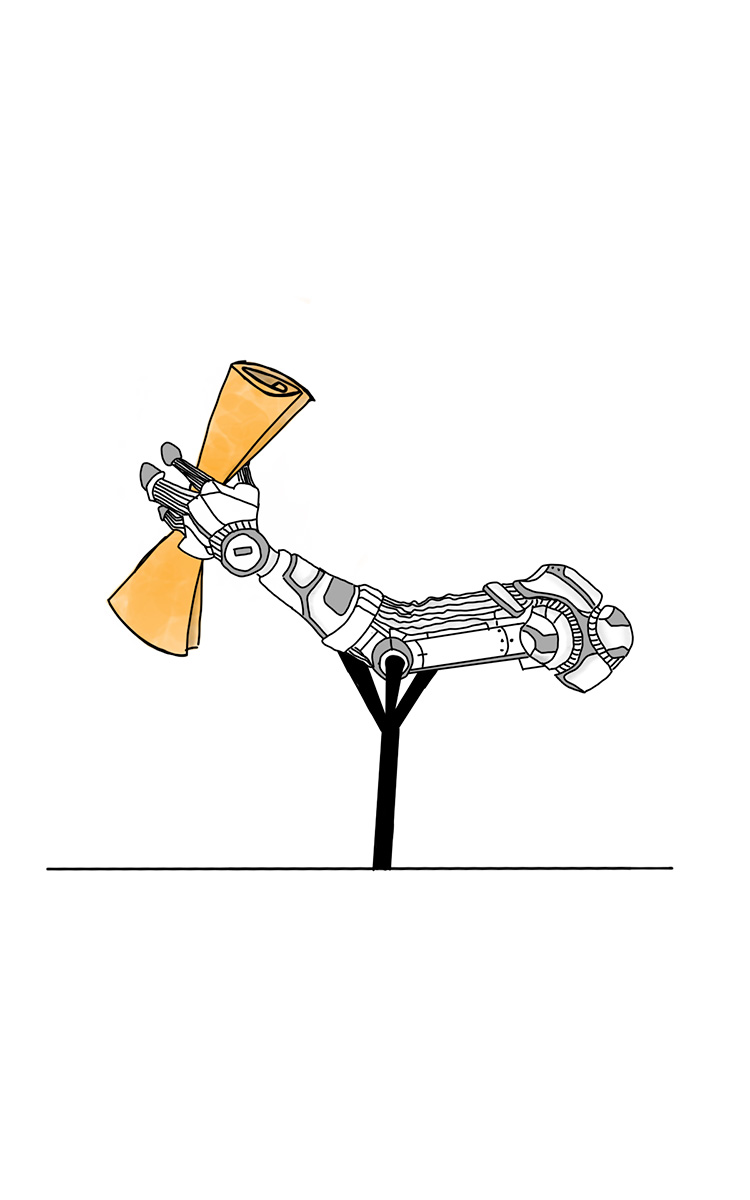

En el centro de la misma, algo que brillaba con luz propia reclamó nuestra atención. Caminamos hasta él y nos dio la respuesta que buscábamos.

Como bien había dicho Alice, un artilugio anacrónico emitía una señal que confrontaba con la que enviaba el Núcleo Central. A cada paso que daba, la extraña figura se iba haciendo mucho más clara. Era el brazo de un humanoide robótico y en su mano, asía un pergamino.

— ¿Qué es eso? —pregunté con asombro.

En ese momento, y como impulsados por un torrente de genialidad, todos mis cinco compañeros exclamaron a coro:

— ¡Es un BrazoClic!

— ¿Cómo? —no entendía por qué todos ellos sabían de la existencia de dicho artefacto.

—El BrazoClic —dijo ahora Vicra—. El BrazoClic es el invento del siglo. Nos hace la vida mucho más fácil y nos protege de cualquier tipo de peligro. Con él podemos ver la TeleVerdad o disfrutar de contenido propagandístico sin límites.

Mientras Vicra decía todo esto, miraba hacia un punto fijo del horizonte interno de la sala de la pirámide.

—El BrazoClic solo necesita ser implantado en nuestro brazo para poder empezar a utilizarlo —intervino ahora Iban—. Es cómodo y práctico.

Todos parecían estar interpretando un papel.

— ¿Pero de qué demonios estáis hablando? —Quise saber—. ¿Qué pone en el pergamino?

—El BrazoClic sujeta un pergamino —dijo Alice sosegada. Me pareció entender que, aunque participaba en el mismo juego que los demás, lo hacía con desidia—. Veamos qué es lo que contiene el pergamino que sujeta el BrazoClic.

Una vez el pergamino fue arrancado de la mano unida al brazo robótico, el pasadizo por el que habíamos venido se derrumbó, eliminando nuestra única posibilidad de escapar.

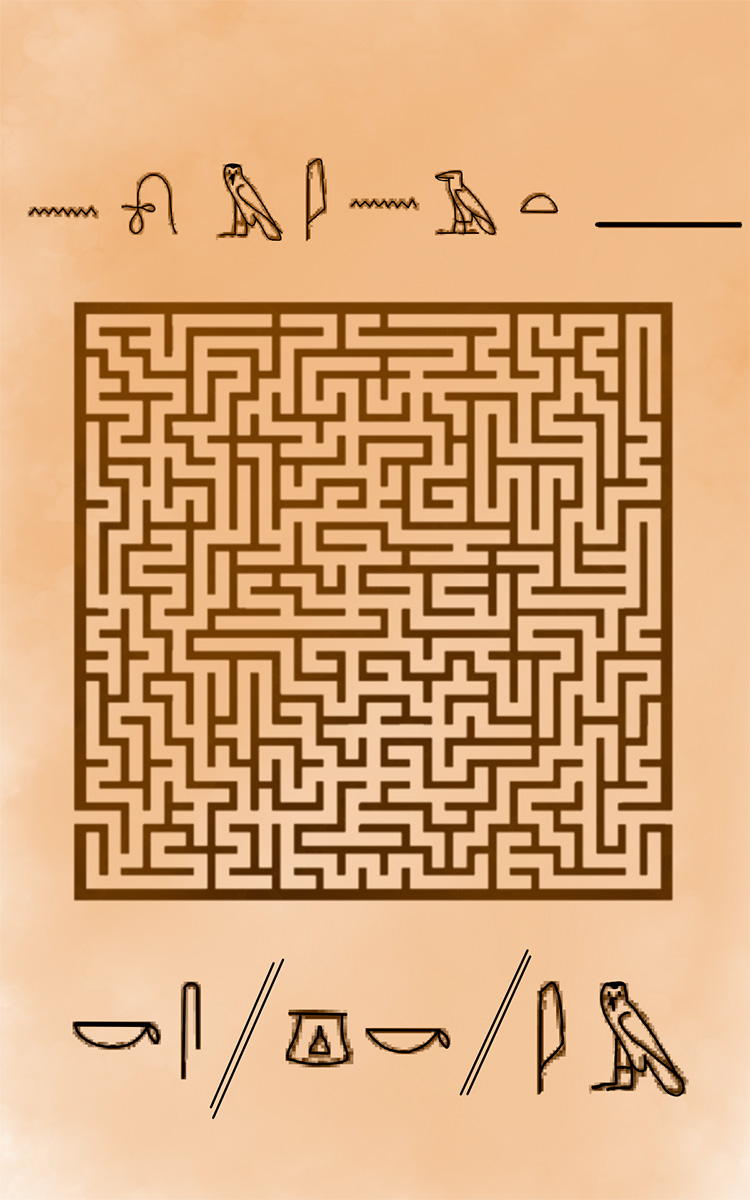

Alice abrió el pergamino y se encontró con un acertijo.

—Es una inscripción —dijo preocupada—. Y un mapa.

Dentro del papiro, un cuadrado laberíntico demostraba los infinitos caminos que podríamos seguir desde la sala central. Al comienzo de la hoja, una inscripción con una serie de jeroglíficos egipcios y, al final, una posible selección para hallar la respuesta correcta.

El fuerte derrumbe azotó la sala de nuevo y, desde la distancia, pudimos comprobar cómo el suelo de la pirámide comenzaba a desvanecerse. Al otro lado de la estancia, Brandon descubrió una puerta hacia la que comenzamos a correr. El pergamino permanecía en manos de Alice mientras yo, junto a Mara me había quedado atrás debido al estado onírico en el que me encontraba.

Brandon fue el primero que consiguió escaparse. Tras la salida, una esquina doblaba el pasillo. Sin mirar atrás, Brandon y Alice se introdujeron por él. Iban lo hizo en tercera posición y Vicra le siguió sin contemplaciones. Habían abandonado la sala y se habían perdido, doblando la esquina, por el oscuro pasillo.

Mara se había quedado rezagada y el suelo, un metro tras ella, desaparecía en la oscuridad. Inferí que, una vez alcanzado el quicio de la puerta, el derrumbe se detendría.

Por ello, una vez crucé el umbral, me quedé esperando a Mara, intentando ayudarla a sobrevivir.

Apenas diez pasos separaban a Mara de la victoria cuando las piedras bajo sus pies se desvanecieron.

— ¡Salta! —grité con fuerza.

Haciendo caso de mis palabras, utilizó la última de las rocas sobre la que corría para impulsarse hacia mí. El salto le permitió aterrizar con la puntera de sus sandalias en la parte estable del pasillo. Aunque, ese primer atisbo de fuerza había proyectado su cuerpo hacia atrás, haciendo que perdiese el equilibrio y se inclinase hacia el abismo.

Con suma presteza, alargué mi mano para agarrar la parte superior de su vestido. Estaba a salvo. Había conseguido llegar al pasillo y estaba a salvo. Estaba a salvo del precipicio…

Pero no de mí.

Mis ojos se llenaron de rabia. Miré atrás. La oscuridad inundaba el corredor y no había atisbo de persona alguna que observase lo que allí iba a tener lugar.

Mara intentó recomponerse pero yo balanceé mi peso hasta conseguir empujarla pocos centímetros hasta la oscura inmensidad.

— ¿Qué haces? —preguntó nerviosa.

—Dijiste siete.

— ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? ¡Ayúdame!

—Yo confiaba en ti —confirmé mi teoría—. Pensé que eras mi amiga. Pero sabes algo, algo que es peligroso para mí y para nuestro grupo. Siempre hemos sido seis, Mara Andrews… Y tú dijiste siete.

Recalqué esa última palabra. Empujé levemente mi mano hacia el lado contrario y dejé que el peso de Mara hiciera el resto. La sorpresa en su rostro fue mayúscula y, aunque el lector pueda no creerlo, también lo fue en el mío. La mujer gritó para que todos pudieran escuchar su lamento de socorro, pero no nombró quién había propiciado su ejecución antes de perderse para siempre.

Caminé alegré por el pasillo, sin necesidad de la LinterMano, pues mi espíritu ansiaba soledad, hasta que di con los demás, agrupados en un punto del angosto pasillo estudiando el enigmático pergamino.

— ¿Dónde está Mara? —preguntó Vicra.

—No lo ha conseguido —intenté parecer afectado.

—Siempre dije que era la más lenta de los seis —dijo Brandon, al que tampoco pareció importarle—. Supongo que ahora somos los cinco VagaMundos. ¡Ernest, por El Padre! —exclamó—. ¿Sabes cómo descifrar este jeroglífico? Sin él no podremos salir jamás de esta pirámide.

Eché un rápido vistazo al laberinto cuadrangular sin poder entender qué significaban todos aquellos detalles. Supuse que necesitaríamos el último de los símbolos que conformaban la serie, pero en aquel momento no pude determinar cuál sería la información necesaria para unir aquellas dos piezas del puzle. Después de un incómodo momento en silencio, negué vagamente con la cabeza.

—Pues lo necesitaremos —intervino Alice—. El derrumbe ha debido destruir el BrazoClic y acabamos de recibir los detalles de la misión que se nos había encomendado. Ya sabemos qué asesinato tenemos que investigar.

— ¿Qué asesinato, en el Antiguo Egipto, puede significar tanto para la Historia, para ponernos a todos en peligro? —pregunté con curiosidad.

Ellos me miraban, estudiaban mis respuestas y mis gestos. Supuse que creían que yo había asesinado a Mara Andrews, lo cual era cierto. Pero jamás pude imaginar que cada integrante del grupo tendría una razón para acabar con mi vida, y que ninguna era la mujer que había empujado a la muerte minutos antes. El miedo a ellos me frenaba en mi ambición por seguir investigando, pero la respuesta de Alice me impulsó a conocer más sobre el proyecto y a seguir arriesgando todo lo que amaba por intentar esclarecer uno de los asesinatos más importantes jamás cometidos.

—Ernest, vamos a saber quién mató a Tutankamón.

Fin de la tercera transmisión.