Había pisadas sobre la ligera capa de nieve a la entrada del taller. El pesado portón de chapa, roído por el óxido, parecía un trozo de carne a medio comer. Dos agentes se situaron a cada lado para abrirlo de un único tirón enérgico, mientras los demás amartillaban sus armas y esperaban la indicación de Mary.

Son peligrosos, manejan explosivos y posiblemente estén armados, así que mucha atención a cualquier movimiento, les dijo. La inspectora elevó su pulgar, el índice y, cuando el tercer dedo se desdoblaba, los agentes alzaron el portón y una inundación de luz anegó el taller.

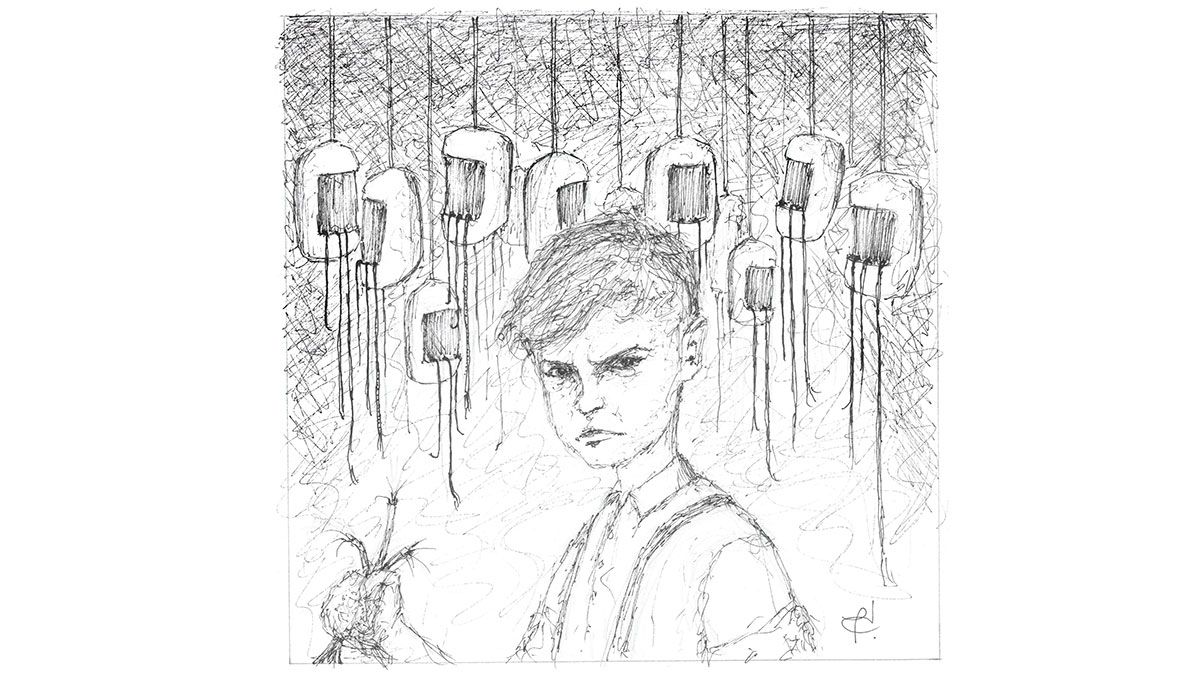

Catorce negros ojos de catorce lustrosas armas miraron hacia el interior, donde un chico de un rubio casi fosforescente escupía el buche de cerveza que acababa de tomar y otro, no mayor de dieciséis años, se giraba violentamente y les miraba con los ojos turbios llenos de rabia. A su alrededor se alineaban tripas de robots, que brillaban bajo la luz como insectos sorprendidos.

Dos chicos, uno casi un niño, preparando las vísceras robóticas para que sus empobrecidos vecinos tuvieran luz. A eso habían llegado.

Los muchachos se dejaron detener con una frialdad que a la inspectora le perturbó. Como si siempre hubieran sabido que ese día había de llegar. El rubio Sven soltó unos cuantos insultos dirigidos a los policías y algún escupitajo. «¿Se han dado una vuelta por estas calles? Hace un año esto no era así, al menos se vivía. ¡Ahora sólo sobrevivimos, maldita sea!», gritó. Al chico moreno no le sacaron ni su nombre.

«Tiene que haber más, deja unos cuantos hombres ocultos en la calle», ordenó Mary a Krause. Y mientras registraba el taller y encontraba algunos explosivos en el fondo y varias pastillas de combustible apiladas en cajas de cartón, se preguntaba cómo unos críos podían haber organizado todo aquello, cuánto odio debían de sentir para correr el riesgo de pasarse en la cárcel toda la vida. Porque tenía claro que Berlín Mechanical Men les iba a hacer pagar lo que había ocurrido, iban a ser el aviso para los demás. La indemnización sería millonaria, aunque nunca pudieran conseguirla, y la petición de condena la más alta posible, aunque no hubieran matado a nadie.

Durante el interrogatorio no dijeron ni una sola palabra. También Sven enmudeció. Se limitaron a comunicar el número de su abogado.

La comisaría estaba ya vacía y silenciosa cuando Mary se encontró por fin sentada en su despacho, revisando la documentación y pensando en los extraños ojos oscuros del segundo muchacho. Su padre se había puesto a llorar en el coche de Policía cuando le dijeron que su hijo estaba detenido y ni siquiera él logró arrancarle de su mutismo cuando le permitieron visitarlo. El señor Stein había felicitado al comisario Müller por teléfono y ahora era el momento del papeleo.

Caso cerrado, pero Mary estaba intranquila. Aquellos chicos tenían explosivos, y abogado. Era demasiado para unos chavales de barrio. Y su detención no iba a ser el final, la inspectora lo sabía, quedaban otros y llegarían nuevos. Sven y el muchacho iban a ser los primeros mártires de la lucha contra los robots, pero ésta no había hecho más que empezar.

Encima de la mesa tenía los informes de Berlín Mechanical Men y dos cajas con las pertenencias de los chicos. Sven llevaba encima una cartera de piel negra con algunos euroyuanes en su interior, un telecomunicador de bolsillo y la carta de una chica que decía que lo suyo no podía ser. El muchacho, un reloj de bolsillo y otra cartera negra igual que la de su amigo. Dentro, algunas monedas, la foto de un chico parecido a él con una trucha colgando de la mano y un recorte de periódico con una oferta de trabajo ya caducada. La inspectora desdobló el papel y de su interior cayó al suelo una pequeña tarjeta.

Mary la recogió y la sostuvo, incrédula, bajo la luz de la lámpara. Era una tarjeta con hermosas letras doradas sobre fondo azul.