Las vacaciones fueron peor, vacaciones de qué, nos preguntamos. Se hizo con ellas más patente el vacío. La ficción pasó de ser un deseo a ser una obligación, incluso una recomendación política, y lo irreal fue más real que lo real hasta que acabamos conviviendo con los personajes de las películas, de las series o de los libros por las habitaciones de las casas. Pero estas ficciones se han volatilizado como fantasmas cuya inmaterialidad no es posible sin la materia real de la que son reflejo. En un primer momento vinieron a la mente colectiva un buen número de referencias culturales de epidemias, de pestes, de calamidades parecidas, un auténtico aluvión de erudición apocalíptica en paralelo a océanos de sugerencias evasivas.

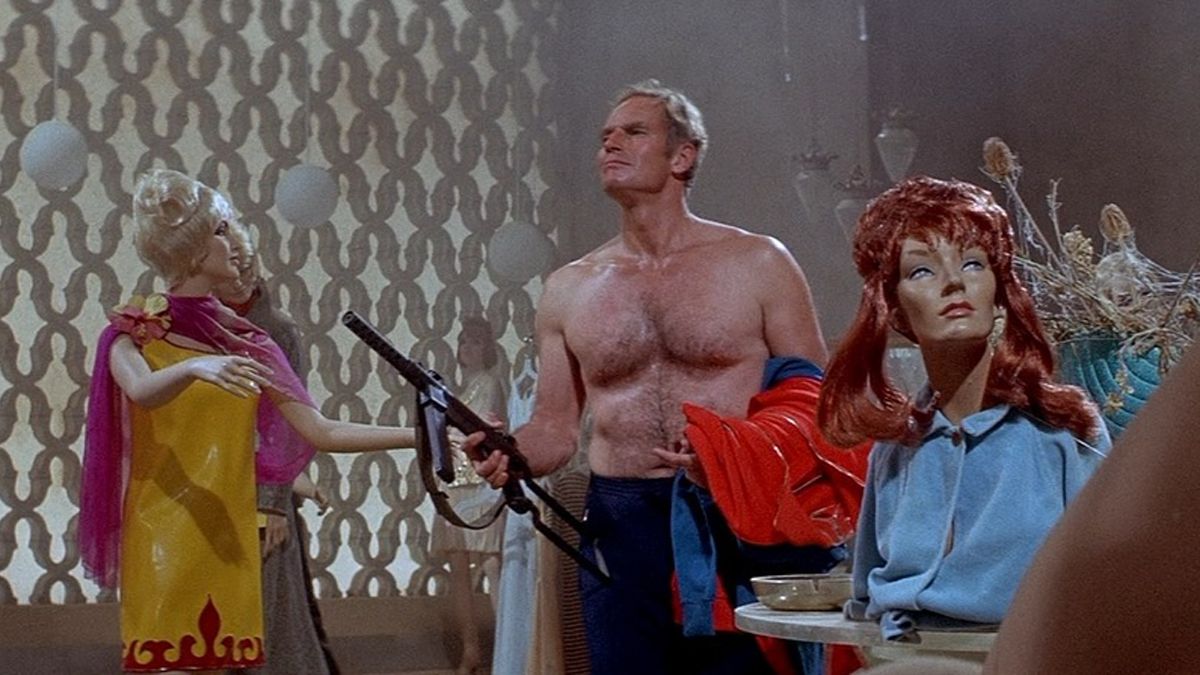

No se encuentran, sin embargo, las lecturas o las películas que representen la sensación que ha producido el confinamiento, la de la desaparición de lo que siempre había. Si lo pienso mucho me vienen al recuerdo las secuencias primeras de una película que me fascinó de niño y aún me sigue fascinando. Charlton Heston cruza en un enorme descapotable rojo una ciudad espléndida pero absolutamente desolada. Es una metrópoli norteamericana exuberante e intacta, con todo lo que puede soñarse en un mundo de consumo al alcance de la mano de un solo hombre. Charlton Heston conduce por las amplísimas avenidas con el cabello sacudido por el viento del avance de su coche, lo primero que hace es entrar en un cine y arrancar el proyector para ver una película, luego va a unos grandes almacenes, a boutiques, a restaurantes y licorerías, se desploma en los sofás del vestíbulo de un gran hotel… Todo está dispuesto para él solo. Vive en un lujoso piso rodeado de caprichos, esculturas clásicas y pinturas de museo, pero está desesperado: es el único superviviente inmune a un virus que le dejó solitario en un planeta en el que no ocurre nada y en el que acaba paseándose entre los inanimados maniquíes de las tiendas de ropa femenina. Él no cayó enfermo pero su enfermedad fue ver la desaparición de la vida.

No se encuentran, sin embargo, las lecturas o las películas que representen la sensación que ha producido el confinamiento, la de la desaparición de lo que siempre había. Si lo pienso mucho me vienen al recuerdo las secuencias primeras de una película que me fascinó de niño y aún me sigue fascinando. Charlton Heston cruza en un enorme descapotable rojo una ciudad espléndida pero absolutamente desolada. Es una metrópoli norteamericana exuberante e intacta, con todo lo que puede soñarse en un mundo de consumo al alcance de la mano de un solo hombre. Charlton Heston conduce por las amplísimas avenidas con el cabello sacudido por el viento del avance de su coche, lo primero que hace es entrar en un cine y arrancar el proyector para ver una película, luego va a unos grandes almacenes, a boutiques, a restaurantes y licorerías, se desploma en los sofás del vestíbulo de un gran hotel… Todo está dispuesto para él solo. Vive en un lujoso piso rodeado de caprichos, esculturas clásicas y pinturas de museo, pero está desesperado: es el único superviviente inmune a un virus que le dejó solitario en un planeta en el que no ocurre nada y en el que acaba paseándose entre los inanimados maniquíes de las tiendas de ropa femenina. Él no cayó enfermo pero su enfermedad fue ver la desaparición de la vida.Está ocurriendo algo trágico en los hospitales, en las residencias de ancianos, en las morgues y fuera de las noticias lo que vemos es que no pasa nada, que se ha suspendido la vida en espera de que vuelva. No podíamos saber —ni nadie nos lo había dicho— que quedarse en casa no era sólo eso sino contemplar por vez primera cómo desaparecían los acontecimientos, cómo se detenía el mundo en el vacío sin hechos.

Los caminantes solitarios, con la bolsa de la compra o el perro, son simplemente testigos de lo que pasa, mejor dicho testigos de lo que no pasa, figuras que dan la escala del vacío.