Este año hice algo que deseaba hace tiempo, fui a ver la representación en vivo de la obra al teatro María Guerrero de Madrid. Un gran despliegue escénico, dieciséis actores haciendo varios de ellos hasta tres personajes. Aforo completo, público de todas las edades y hasta Ana Belén y Toni Cantó en el patio de butacas. Se reía toda la sala con las ácidas burlas, se soliviantaba con el señalamiento de la corrupción o el cinismo y se sentía retratada con la crítica despiadada a todos los estamentos de la sociedad, desde el sereno hasta el ministro, pasando por la florista, el tabernero, la prostituta, los policías o los periodistas. Reconocíamos muchos males en la escena de hace más de cien años como presentes en la nuestra y nos poníamos de parte de la tragicómica resistencia de esos poetas fracasados ante un mundo en descomposición, la España de los años de la Restauración que conocieron Valle y sus amigos. Y por otro lado, sabiendo que casi todos esos personajes fueron reales, que existió un repertorio de personas verdaderas que inspiraron Max Estrella y todos los demás, impresionaba pensar que, a pocas manzanas de ese bello teatro donde se daba esa lección de miseria hecha ya obra cumbre de nuestra cultura, sus protagonistas se murieron —prácticamente todos— de soledad, incomprensión y hambre.

Este año hice algo que deseaba hace tiempo, fui a ver la representación en vivo de la obra al teatro María Guerrero de Madrid. Un gran despliegue escénico, dieciséis actores haciendo varios de ellos hasta tres personajes. Aforo completo, público de todas las edades y hasta Ana Belén y Toni Cantó en el patio de butacas. Se reía toda la sala con las ácidas burlas, se soliviantaba con el señalamiento de la corrupción o el cinismo y se sentía retratada con la crítica despiadada a todos los estamentos de la sociedad, desde el sereno hasta el ministro, pasando por la florista, el tabernero, la prostituta, los policías o los periodistas. Reconocíamos muchos males en la escena de hace más de cien años como presentes en la nuestra y nos poníamos de parte de la tragicómica resistencia de esos poetas fracasados ante un mundo en descomposición, la España de los años de la Restauración que conocieron Valle y sus amigos. Y por otro lado, sabiendo que casi todos esos personajes fueron reales, que existió un repertorio de personas verdaderas que inspiraron Max Estrella y todos los demás, impresionaba pensar que, a pocas manzanas de ese bello teatro donde se daba esa lección de miseria hecha ya obra cumbre de nuestra cultura, sus protagonistas se murieron —prácticamente todos— de soledad, incomprensión y hambre.Al poco de volver me reuní con un amigo en el café París y me comentó que este año no podría dedicar más de media hora a explicar a sus alumnos todo Valle-Inclán. El cálculo me dejó bastante perplejo. En un primer momento me pareció, qué duda cabe, poco, pero luego no supe qué pensar.

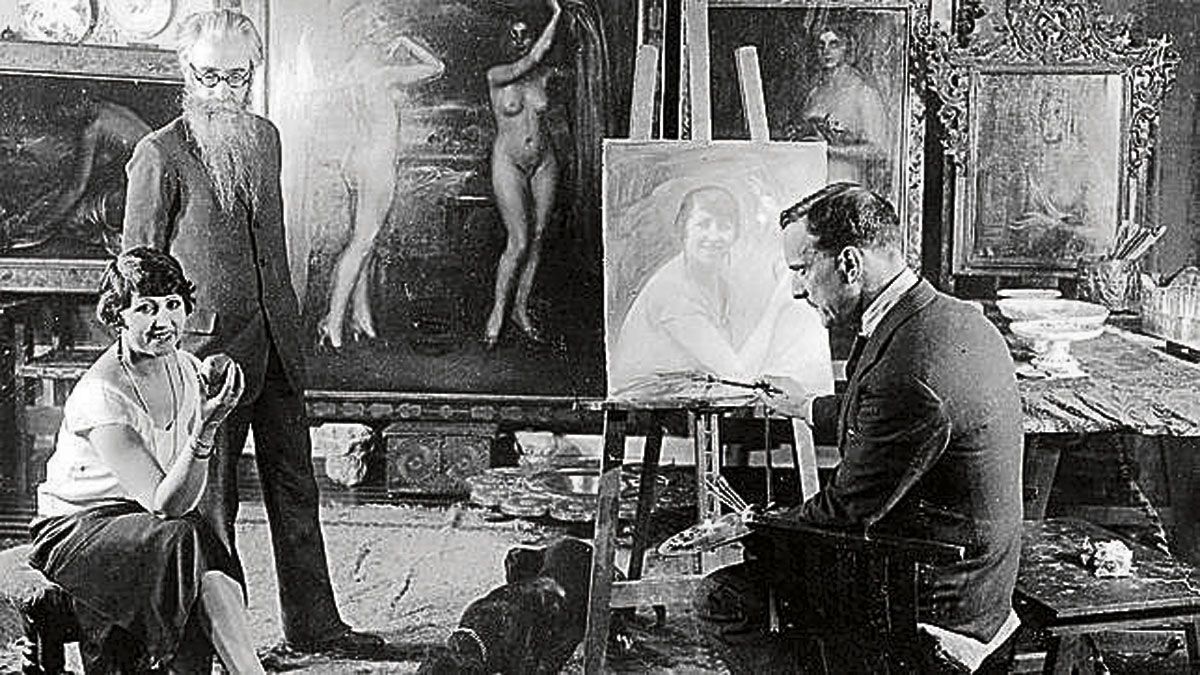

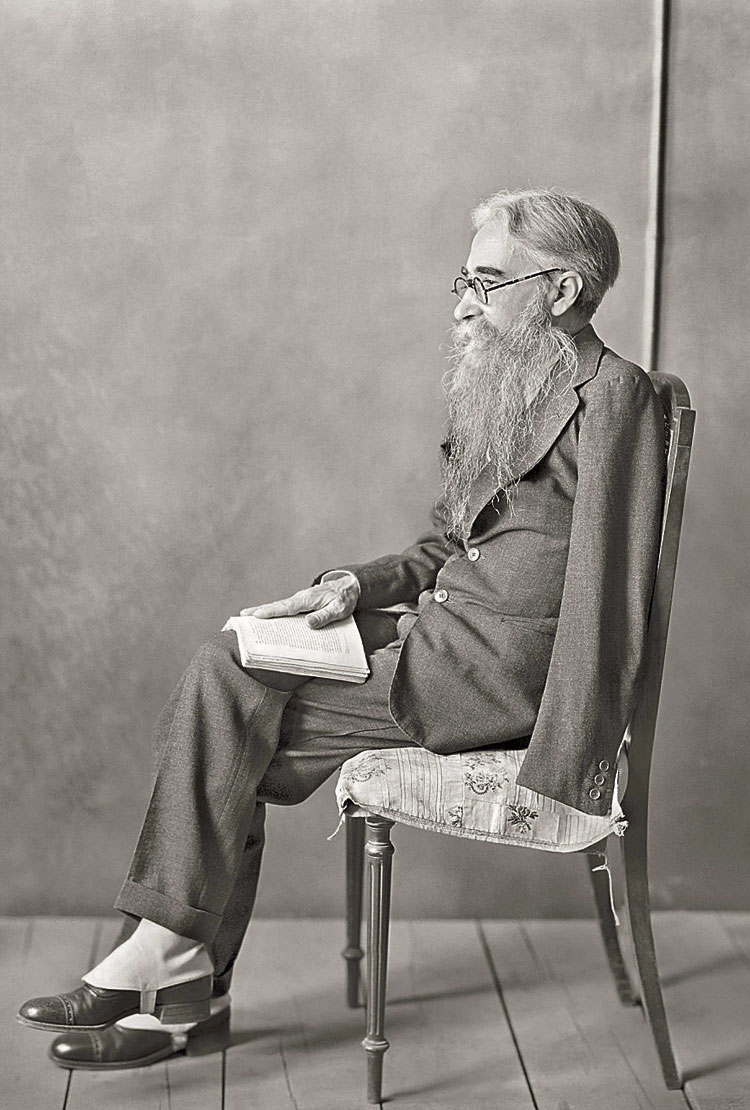

Salí a la calle Ancha y recordé que Valle había estado en León. Lo cuenta él mismo en la ‘Lámpara maravillosa’. Debía tener, más o menos, cincuenta años, las barbas luengas y el coco pelado con toda la pelambre ya encaneciendo. Se alucinó mucho con la vidrieras de la catedral y parecía tener una melopea grande mística y una buena fumada de su pipa de kif y que las hambres pasadas modernistas se las saciaba con sopas teosóficas. Un hombre muy distinto al que escribiría luego ‘Luces’, el esteta al que la vida llevaría a inventar el esperpento.

Me acuerdo ahora, al escribir esto, de los maravillosos pasajes de la biografía fantástica que le dedica Ramón Gómez de la Serna a Valle-Inclán en los que cuenta cómo, al principio de su manquedad, un carpintero le hizo al escritor un brazo rígido de madera que este levantaba con la mano que le quedaba cuando discutía en los cafés y que, a veces, se olvidaba de bajar quedando arriba como un pararrayos macabro de palabras. Enseguida dejó de usarlo y el inventor de las greguerías nos dice en esas mismas páginas que el gesto más imponente suyo era aquel en el que Valle, de pie, con el brazo derecho, cruzado por detrás de la espalda, se cogía la manga hueca como si llamase a la campanilla de sí mismo o como si diese la mano a la muerte.

Tan sólo media hora con Valle en la vida de los españoles del futuro es quedarnos con el brazo de madera sin llamar a la campanilla de nosotros mismos, ni, por supuesto, dar la mano a la muerte.