Avanza el año y, una vez más, se acerca ese mes de marzo en el que parece que la sociedad (y los medios) nos hacen un poquito más de caso a las mujeres y a lo que las mismas hacemos en nuestro día a día, como profesión, pero también en otros campos. Mientras tanto hay algunos espacios, pequeños sin duda, que realizan esa misma labor a lo largo de todo el año, porque no serían suficientes los días de cada uno de ellos para contar lo que en torno a ellas acontece y lo que día a día nos regalan con su buen hacer.

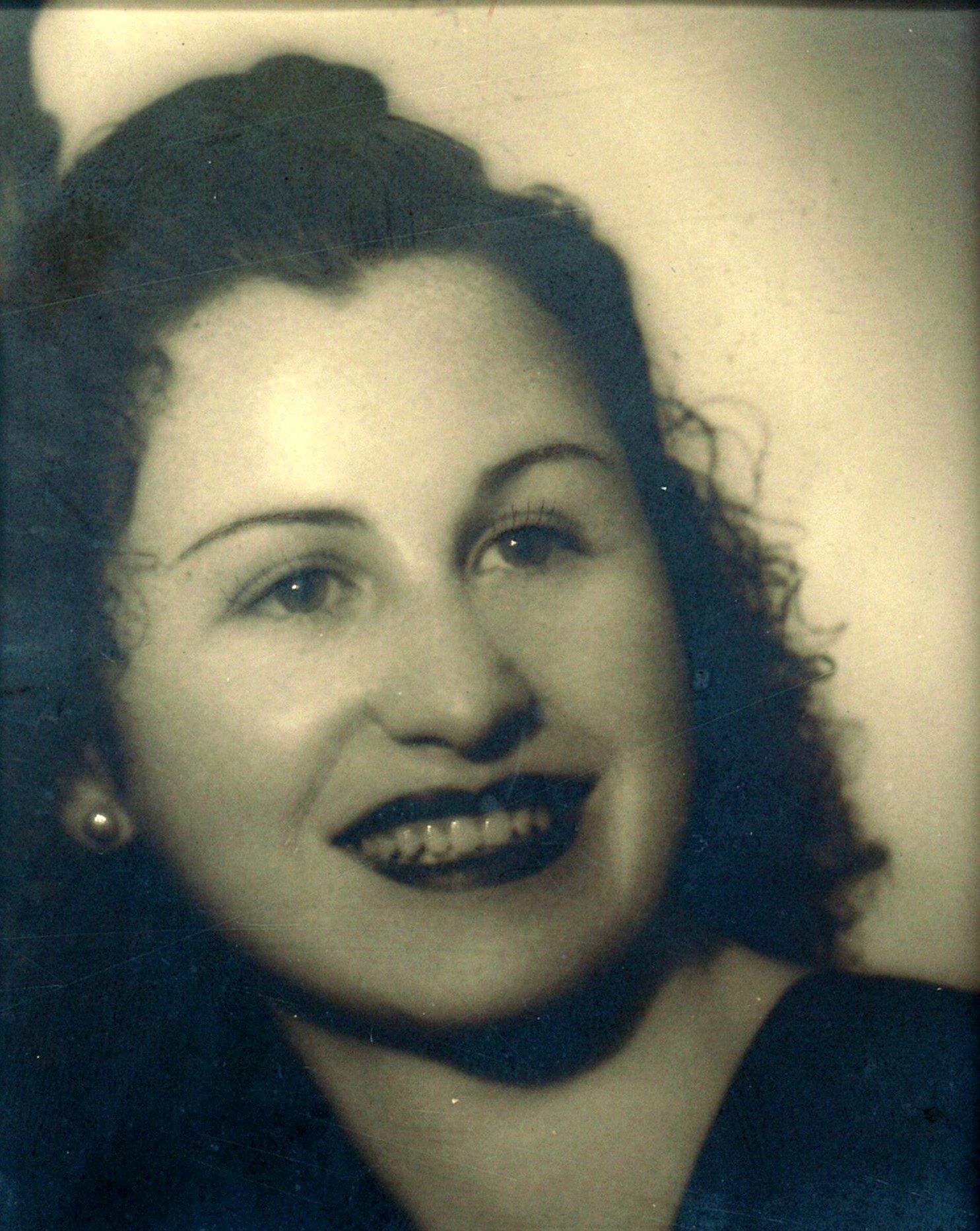

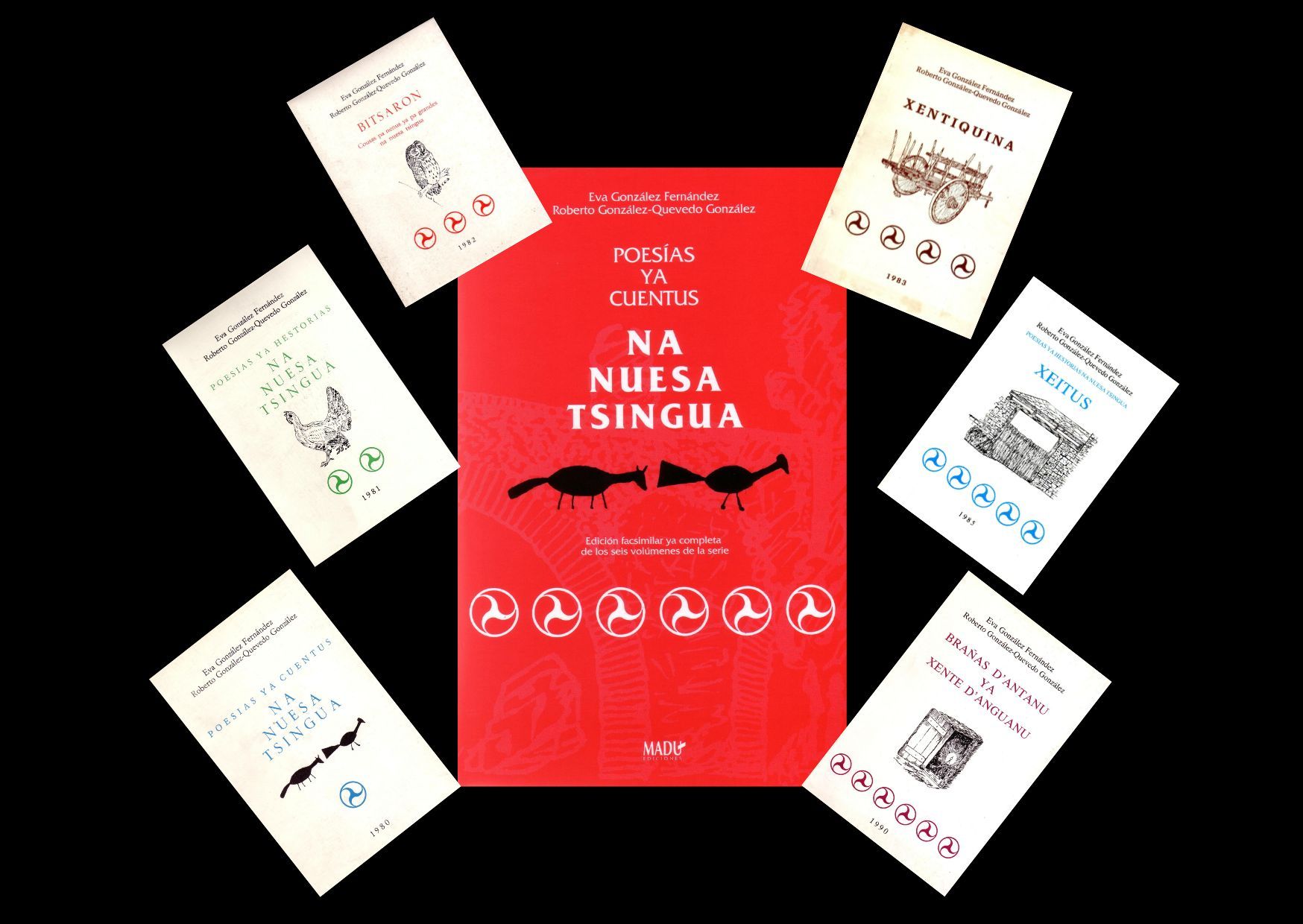

En plena vorágine de preparación del homenaje que año tras año, y ya desde 2018, venimos realizando un buen número de escritoras leonesas y otras artistas de diferentes áreas a nuestras predecesoras, y siempre con los polémicos ecos que suscita el uso oficial de otras lenguas reconocidas como tales en nuestro país, he querido rescatar para hoy la figura de una mujer que ya hace un tiempo pasó por este espacio: Eva González Fernández (Palacios del Sil, 1918 – 2007), a la que en su momento bautizaron como “la dama del patxuezo”, esa variante del astur-leonés hablado en la zona de la que procede y otras aledañas.

Eva González Fernández nació a caballo entre el Bierzo Alto y Laciana, concretamente en Palacios del Sil, un municipio del que se ausentó a consecuencia de su matrimonio, en el inicio de la década de los cuarenta, pero a la que volvían siempre que tenían ocasión, una comarca donde todo es contraste y es historia, donde el pasado y el presente se aúnan en un diversidad que no es solo paisajística y en la que se incluye también el uso de una lengua que, estando en su momento casi a punto de perderse, nos habla sin embargo de una gran riqueza cultural en la que se asienta la raíz de muchas palabras y expresiones con las que nos reconocemos de una misma tierra cuando estamos lejos de ella. Y es que la lengua propia, es uno más de esos elementos que conforman la cultura de un pueblo y sin la cual se pierde parte de nuestra idiosincrasia.

El habla específica de un lugar, comarca o país determinado siempre ha estado muy ligada la tradición oral, a esa literatura que en vez de plasmarse en los libros se mantiene viva en el recuerdo de las gentes y que se va transmitiendo a través de la palabra dicha, de generación en generación. De esa transmisión saben mucho las mujeres, que han sido las principales transmisoras de la misma mientras acompañaban sus tareas diarias con cantos que pasaban de madres a hijas, compartían historias en las que iban implícitas las historias del pasado y del presente, y en las que también transmitían los anhelos de futuro . Así han seguido manteniéndose formas de hablar como el “ladino” (lengua de los judíos sefardíes que, expulsados hace siglos de nuestro país, sigue hablándose en algunas comunidades de diferentes países en los que se refugiaron) y dialectos o variantes de otras lenguas que –como la anterior- un día se hablaron en España. Algunas de ellas, las que se reconocen como lenguas históricas – hablo, por ejemplo, del gallego, el catalán e incluso el euskera- han sido o están siendo recuperadas con fuerza después de pasar momentos de oscurantismo; otras, más minoritarias o que simplemente nunca llegaron a alcanzar la representación social que tuvieron las anteriores- se fueron relegando de tal manera que, si no llegaron a desaparecer, a punto estuvieron de ello, pues apartadas de forma insistente (e incluso en ocasiones de forma brutal: no son pocos los adultos que recuerdan haber sido reiteradamente castigados en la escuela por el uso de este lenguaje propio hasta instalar en ellos la vergüenza de hablar mal) de su uso público, quedaron relegadas – en el caso de no llegar a ser olvidadas para siempre- a los ámbitos más íntimos del hogar.

Corrían los primeros años de la dictadura franquista y se repetían argumentos oficialistas que ya se habían dado en el pasado para engrandecer un único idioma, el castellano, frente al resto de lenguas habladas en territorio español. En el caso del astur-leonés en todas sus variantes, como así mismo ocurrió en otros casos, al haber una escasa o nula tradición literaria (escrita, naturalmente) de las mismas, estas se fueron perdiendo irremediablemente. Del resto, en algunos lugares hubo una cierta resistencia por parte de algunos escritores a dejar de escribir en esta lenguas, lo que en cualquier caso –y especialmente para ciertas autoras que optaron por esta opción- supuso para ellas una mayor imposibilidad de ser visibles en el mundo literario del momento, totalmente oficialista y afín a un régimen político en el que muchas de ellas, con claros antecedentes republicanos, no tenían cabida.

Fue en los años 70 cuando Eva González , de vuelta a su Palacios del Sil natal, comenzó a plasmar en el papel, no solo toda esa tradición oral que desde niña la había acompañado de boca de su madre Felicidad Fernández (y que ella había seguido trasladando a sus hijos mientras estos había ido creciendo físicamente - que no afectivamente- lejos de la tierra), también comienza a escribir todo lo que su enorme sensibilidad le iba dictando, la más de las veces en forma de poemas, otras en forma de relatos. Y desde el momento en que tomó esa decisión tomó también la de hacerlo en esa lengua que ya casi nadie recordaba y que, sin embargo, estaba llena de magia, de musicalidad, de sensibilidad, y de una gran riqueza de matices en las palabras utilizadas, que no siempre encuentran su paralelismo en otros lenguajes.

Si la tradición oral ha sido muchas veces el sugerente cofre en el que se han guardado desde siempre los recursos más fascinantes del lenguaje, esos que se han ido perdiendo con el tiempo, Eva González fue su guardiana con respecto al patxuezo, una variante del astur-leonés que, gracias a ella, consiguió recuperarse del olvido y reavivar en gente de muy diferentes edades la necesidad de traerlo al presente y dotarlo de toda la dignidad que causas externas le fueron robando con el tiempo. Eva González se convirtió, con su decisión, en poeta a la vez que en etnógrafa de una lengua que consiguió hacer emerger del olvido: poeta porque nos regaló en sus versos la emoción de las cosas más pequeñas y más íntimas hechas universalidad a través de su palabra; en etnógrafa, porque nos regaló todo un diccionario de palabras y de nombres perdidos, con su procedencia, con su historia, a la vez que rescataba de su memoria también la tradición oral más antigua de romances y otros cantares en variantes específicas de su zona.

De todo esto que he ido contando y mucho más, pronto encontraremos reflejo en el libro–homenaje que (como cada mes de marzo se ha venido haciendo con otras leonesas) se está preparando en honor y recuerdo de Eva, un libro del que les invito a que estar pendientes en las próximas semanas. Pero la reflexión sobre la obra de Eva González, escrita totalmente en su lengua materna, me ha llevado inevitablemente a otras mujeres de antes y de ahora que me gustaría nombrar, después de reconocer que mi primer acercamiento a su poesía me costó ligeramente, por aquello de la barrera idiomática. Sin embargo, a medida que el proyecto me iba metiendo más y más tanto en el perfil de la escritora como en su obra, más atrapada me he ido sintiendo por todo lo que nos ha dejado en sus publicaciones. Y he aprendido a disfrutarla. Y su lectura me ha llevado a otras que también escribieron en otras lenguas, comenzando por Rosalía de Castro, con cuya poesía he encontrado un gran paralelismo, de temas, de sentimientos y emociones plasmados, como en esos versos que dicen:

Adiós, ríos; adiós, fontes;

adiós, regatos pequenos;

adiós, vista dos meus ollos:

non sei cando nos veremos.

Miña terra, miña terra,

terra donde me eu criei,

(...)

(Rosalía de Castro. Cantares gallegos 1863).

Ya más cercanas mi pensamiento se ha ido a otras homenajeadas como la berciana Felisa Rodríguez (Noceda del Bierzo 1912-1998) que, sin escribir en esa lengua que tanto se acerca al gallego en sus diferentes variantes (no en vano fue maestra y la oficialidad de la lengua tuvo que pesar enormemente sobre ella), sí recogió a lo largo de su obra muchas palabras propias de su zona, respondiendo a ese alma de etnógrafa en el que también coincidió con Eva.

Y luego está Manuela López García (Cacabelos 1910-2005), que nos dejó testimonios poéticos tan diferentes como ese poema recogido en el último libro publicado sobre ella en el extremeño usado al estilo Gabriel y Galán, una variante que algunos consideran una derivación también del astur-leonés y que viene a ser una crítica subyacente a la dictadura española a través de una (les invito a leer Cuatro poemas inéditos de Manuela López García para la BBC de Londres) , o algunos poemas en gallego que escribió en su etapa de Magisterio en Galicia, como una forma de sentirse más cerca de su alumnado y de las familias de estos.

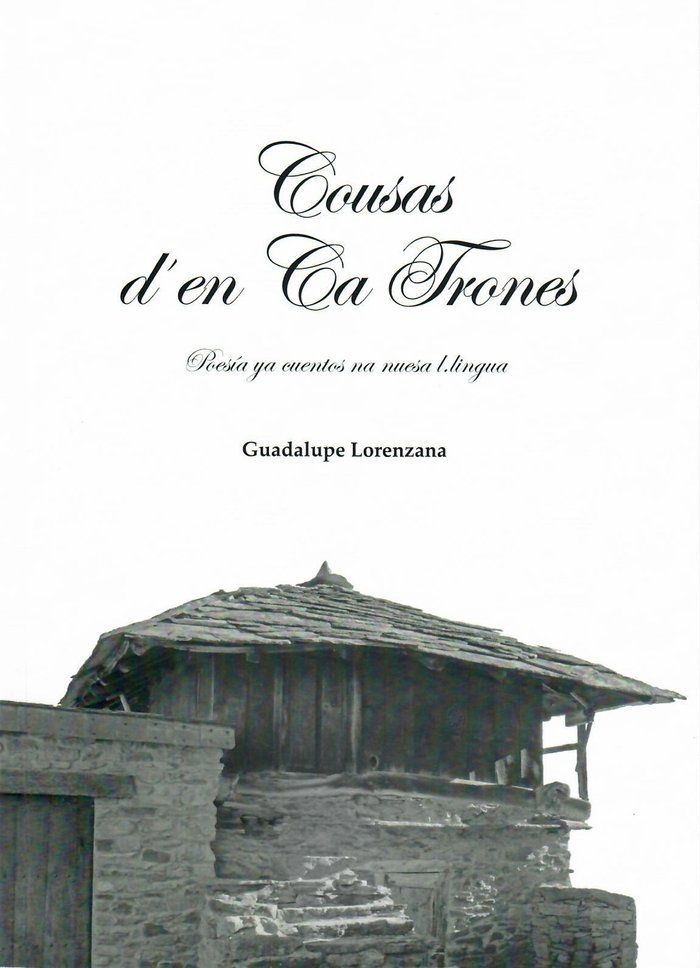

Y también están esas escritoras de hoy, mujeres de diferentes generaciones que, unas porque lo hacen de forma habitual como Guadalupe Lorenzana, otras porque al pensar en Eva han querido regalarle su homenaje en la misma lengua con la que ella honró a sus antepasados, nos demuestran que la poesía, en cualquiera de sus formas, va mucho más allá del lenguaje en el que originariamente está escrito y que hay aspectos de la misma que trascienden al más concreto sentido de las palabras utilizadas en ella.

En cualquier caso, me gustaría terminar diciendo que, como las personas mismas, ni la lengua, ni las tradiciones, ni la cultura, propias pueden considerarse definitivamente muertas mientras haya alguien que las mantenga a salvo en su recuerdo esperando el momento justo para rescatarla del olvido. Y que, lejos de considerar que tradición “huele” a atraso e ignorancia, adecuadamente entendida, es la que sienta las sólidas bases que nos permite avanzar hacia un futuro que no se tambalee por tener unos endebles cimientos; siendo importante también reconocer que, cuando se tratan de buscar los nexos, por muy diferentes que las lenguas sean, si hay voluntad de hacerlo, estas pueden unir más que distanciar. Así que, a todas esas garantes de nuestra cultura y tradición (pero especialmente a Eva González que trazó los caminos más próximos por los que transitar) que supieron preservarla para nosotros a través de todas las dificultades encontradas, mil gracias siempre.

Cuando chegue la mia hora

que m’entierren no Poulón,

puente, ríu, pueblu, xente,

l.lévovos no corazón.

(Fragmento de “La puente”, de Eva González) .