«Dios no ha hecho ninguna ley estéril, es decir, que todas tienen su aplicación; la observación de estas leyes y de estas aplicaciones es la revelación física de la Divinidad […] La hipérbola, la parábola y la catenaria son funículas: en la primera la carga mayor está en el centro y disminuye al alejarse de este centro, en la segunda la carga es uniforme y en la tercera la carga aumenta a medida que se aleja del centro (por esto está entre la parábola y la elipse). Una funícula es un paraboloide».

(Conversaciones –de Gaudí- con Joan Bergòs / Colección de Arquitectura-6, 2002)

Aunque Antoni Gaudí hubiera pretendido ejercer de arquitecto-calculista (que no lo fue), difícilmente hubiera logrado descubrir la fórmula matemática que habría de definir la verdadera forma de la curva de la cadena colgante. A lo largo de la historia, los matemáticos se mostraron fascinados por la forma que adoptaba una cuerda o cadena, que se combaba bajo su propio peso e intentaron descubrir cuál era la curva que la describía. En 1669, el matemático alemán Joachin Jungius fue capaz de demostrar que una cadena colgante no adoptaba una forma de parábola, pero fue necesario que pasara casi medio siglo, tras la muerte de Galileo (en enero 1642), para encontrar la solución verdadera.

Fue también durante el transcurso de estas investigaciones cuando Huygens empleó por vez primera el término «catenaria» para designar a esta familia de curvas, en una carta dirigida a Leibnitz, en el mismo año en que el problema fue resuelto (1691). El desarrollo de las fórmulas matemáticas de una catenaria y una parábola coincide en sus tres primeros términos (y = a+ bx+ cx2), y solo a partir del cuarto es cuando ambas expresiones se diferencian (pudiendo existir en los últimos términos de la expresión de la catenaria x elevadas a potencias mayores).

Si en el anterior artículo, titulado ‘Gaudí & Rubió (la línea de Dios)’, fue Joan Rubió i Bellver –el arquitecto-calculista de Gaudí– quien recurrió a las nuevas «formas equilibradas», avanzadas por el genial arquitecto de Reus, para el diseño de las «iglesias jesuitas» del Sagrado Corazón de Jesús (en Raimar y en Gijón); en esta 2ª Parte, será otro de sus arquitectos colaboradores y uno de los «cuatro evangelistas» gaudinianos, César Martinell i Brunet (1888-1973), quien aplique en sus encargos de cooperativas agrícolas los arcos parabólicos y bóvedas tabicadas de acentuada influencia del maestro. En su libro ‘Gaudí (su vida/su teoría/su obra)’ (Editado por COAC, 1967) se reafirma: «Quien esto suscribe (Martinell), en el año 1916, empezó a usar arcos equilibrados en grandes naves, por motivos de economía, como queda dicho en otro lugar algunas de estas naves fueron cubiertas con bóvedas tabicadas sobre dichos arcos, siempre con buen resultado económico y estético. También, influido por procedimientos gaudinianos, empleó bóvedas tabicadas verticales en depósitos subterráneos y de superficie, con grandes ventajas…».

César Martinell i Burnet fue un arquitecto a caballo entre el Modernismo y el Novecentismo; un personaje polifacético, investigador y divulgador de la obra de Gaudí, además de decano del Colegio de Arquitectos de Barcelona, que rivalizó con otros arquitectos catalanes en el diseño de las «bodegas modernistas» de la Terra Alta; aquellas que con el paso del tiempo serán conocidas como las «catedrales del vino». Entre estas, que adoptan las formas equilibradas gaudinianas, Martinell cita «por vía de ejemplo, a Josep Puig i Cadafalch (1867/1956), que empleó bóvedas y arcos equilibrados en el edificio que proyectó en 1902 para las Cavas Codorniu (en San Sadurní de Noya) […] y Lluís Muncunill i Parellada, que en Tarrasa construyó la Masía Freixa con arcos parabólicos y bóvedas tabicadas de acentuada influencia del maestro…».

La rivalidad profesional que mantenía Josep Puig i Cadafalch con Antonio Gaudí y Lluís Domènech i Montaner, se hizo patente en la conocida con el apelativo popular de «manzana de la discordia». Cuando Gaudí se encargó de la Casa Batlló ya sabía lo que habían hecho los otros dos arquitectos, tanto en la Casa Lleó Morera (Lluís Domènech) como la Casa Amatller (Josep Puig), y quiso contribuir con su ingenio a que los tres edificios fueran reconocidos como obras maestras del modernismo catalán. Mas, esta rivalidad no fue óbice para que Cadafalch tomara prestado, en el diseño de las naves de Cavas Codorniu (1902/1915), los arcos parabólicos gaudinianos, junto con otras técnicas modernistas experimentales (caso de los arcos torales de medio punto y bóvedas de ladrillo plano en el Porche de las Prensas)…, e incluso la utilización de fragmentos de botellas de cava argamasados mediante la técnica ornamental del trencadís.

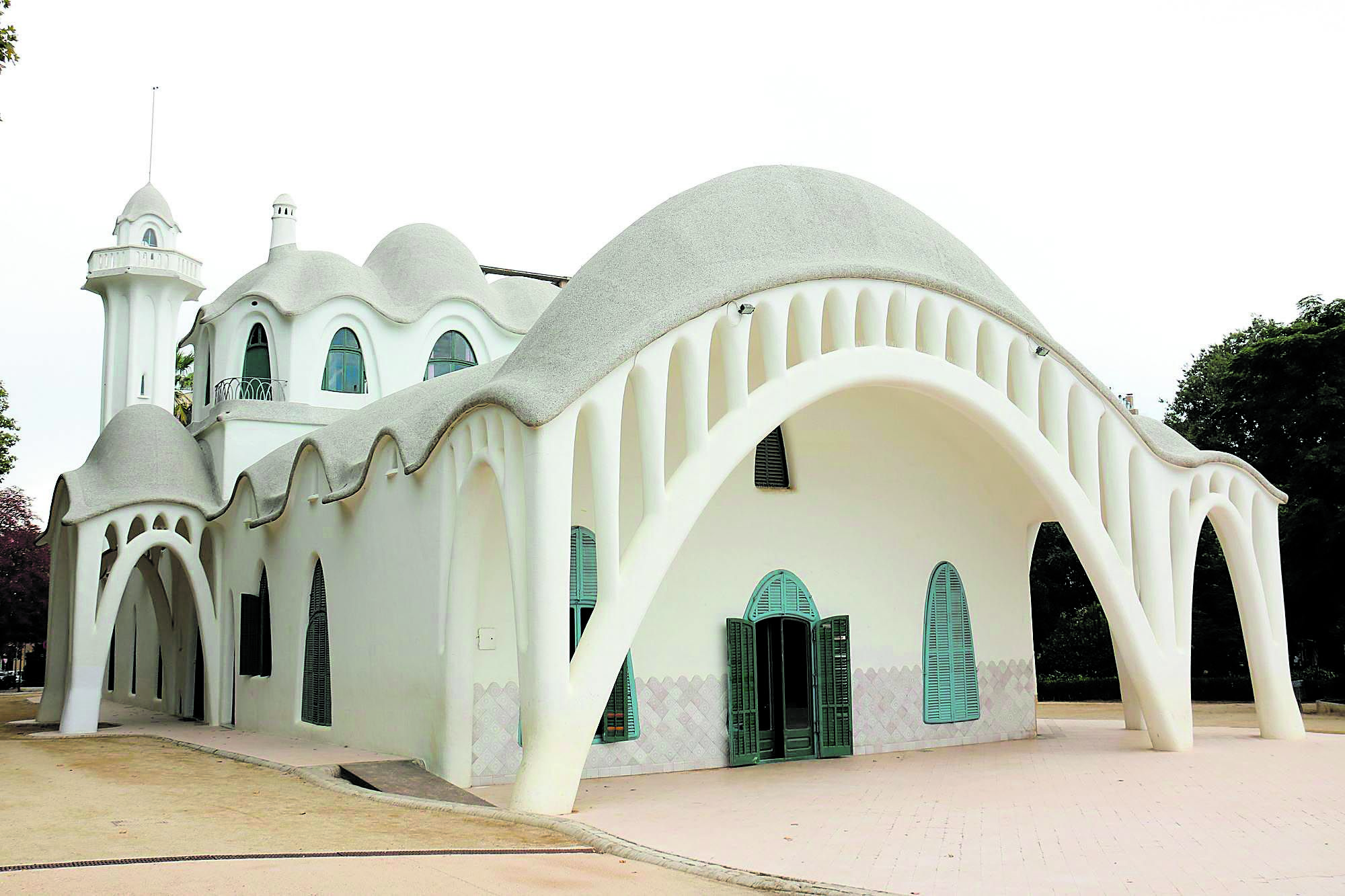

Con el arquitecto Lluís Muncunill esa rivalidad se transformó en admiración hacia Gaudí; un entusiasmo que se plasmó en la reforma de la Masía Freixa (1907/1915), ideada originalmente para servir como fábrica de hilaturas acabó siendo la residencia familiar del industrial textil Josep Freixai. Entre los elementos constructivos destacan los «arcos catenarios» –inspirados en la Nave de la Cooperativa Mataronense (1883)–, que conforman las ventanas del cuerpo principal, y el tejado sinuoso, con una estructura de bóvedas de ladrillo plano. El estilo modernista también se refleja en el movimiento, los citados arcos catenarios y las líneas curvas. La gran galería, formada por una sucesión de «arcos parabólicos», en ocho tramos, es de evidente influencia gaudiniana; y un arco catenario monumental es el protagonista en la fachada occidental.

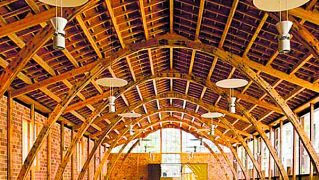

Pero volviendo a nuestro protagonista, que no es otro que César Martinell, nadie como él (y Puig i Cadafalch) logró captar para sus «catedrales del vino» la penetración de la luz natural lateral, inspirándose en las catedrales góticas. Ya conocemos la importancia que Gaudí daba a «la luz»; destacando la luz mediterránea por incidir a 45º (dada su latitud respecto al Ecuador) sobre los edificios, «que es la mejor para definir los cuerpos y mostrar las formas de los mismos» [ver artículo en LNC: ‘Gaudí, mirada profunda al Mediterráneo’ (01-03-23)]. Martinell, discípulo de Gaudí, se convertiría, por consiguiente, en el gran especialista en construcciones agrarias, como el Celler Cooperatiu de Sant Cugat (1921), que ha pasado a formar parte del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. La bodega modernista tiene tres calles de tinas, situadas en una gran nave rectangular, cuya cubierta descansa en unos arcos parabólicos de madera.

También, bajo planos de Cèsar Martinell, diseñados en 1919, se construyó la joya puntera de entre todas las bodegas cooperativas catalanas; una de las más emblemáticas de la comarca de la Terra Alta: la Bodega Cooperativa Pinell de Brai (1919-1922). La construcción de esta catedral del vino estuvo llena de grandes dificultades y de obstáculos, pero la tenacidad de sus promotores consiguió llevar a buen puerto un edificio bajo la estética modernista. «La blanca luz que se filtra entre los ventanales, la estructura de las naves basada en los arcos parabólicos que recuerda a la de una iglesia y la sensación de amplitud, recrea el interior de una catedral gótica».

El elemento más característico de la bodega es sin duda el friso de cerámica vidriada de la fachada, diseñado por el pintor Francesc Xavier Nogués, en el que se suceden escenas de la vendimia y de la elaboración del vino y el aceite. El inmueble rural fue declarado bien cultural de interés nacional, con la categoría de Monumento Histórico.

Dicen que los catalanes convierten la necesidad en virtud. No es menos cierto, que de la crisis de la plaga de filoxera proveniente de Francia, que atravesó los Pirineos en 1879 y acabó con toda la plantación de viñedos, la población de la Terra Alta y otras comarcas catalanas tuvo que optar por desplazarse a la ciudad y trabajar en las prósperas fábricas textiles o asociarse. De ahí nació el cooperativismo (consenso entre grandes propietarios y pequeños agricultores), que revolucionó el campo y fue motor de modernización. Tras esta iniciativa, una generación de arquitectos modernistas, algunos de los aquí nombrados discípulos de Gaudí, tomaron prestadas sus nuevas «formas equilibradas» (catenaria y parábola) para dar vida a las catedrales del vino.

¿Por qué de esa fijación?

La respuesta puede estar en que desde tiempo inmemorial se conoce como «arco catenario» al arco que reproduce exactamente la morfología de una curva catenaria invertida. ¡Todas las características matemáticas de la catenaria se conservan cuando su gráfica se invierte!…, y toda la fuerza y espiritualidad que emana de su forma poética a nadie escapa; pues, bajo su sombra, cualquier neófito llega a captar la esencia de «la obra» del Creador. Como afirmaba Antoni Gaudí: «La observación de estas leyes y de estas aplicaciones es la revelación física de la Divinidad».