Tropezando con nuestras propias piernas, nos estampamos contra la pared. Lamo sus pómulos y sus redondeados hombros, que saben a coco, debido al aceite con que nos embadurnamos en la bañera durante la noche. Comienzo a llenarla de lametazos aleatoriamente, como un pintor que estrellara su pincel contra el lienzo. Sus pezones están erectos y se los pellizco para ver qué ocurre: Charlotte empieza a resoplar. Lo hace igual que Sofía, mi profesora de baile, cuando me daba clases y yo le pedía que repitiese una secuencia.

Nunca parecía darse cuenta de que no sólo seguía con admiración su danza durante años, sino que también la estudiaba a ella con especial atención.

Charlotte y yo somos incontenibles. Le pregunto quién cree que estará más excitada de las dos. Me mira levantando las cejas y con una carcajada se encoge de hombros. No puedo resistirlo más; me pongo de rodillas hasta dejar mi cara a la altura de su sexo. Tengo que devorarla.

Tras apenas unos minutos, noto cómo la explosión de placer tensa sus piernas y su pelvis. Me tira tanto del pelo que mis ojos se cierran con ímpetu por el daño, pero prefiero no decirle nada, acaso para no romper la magia del momento. Así, arrodillada frente a ella, disfruto expectante mientras espero a que me suelte el pelo y a que su respiración se serene. Cuando abro los ojos, ella aún no ha abierto los suyos: las placenteras convulsiones que han electrocutado su cuerpo no han desaparecido del todo.

Charlotte despierta de su trance y se agacha para hacer lo mismo conmigo, para llevarme donde yo la acabo de llevar, pero niego suavemente con la cabeza. Yo sólo quiero mirarla mientras noto cómo una fina y viscosa película con sabor marino me va enfriando la boca hasta la barbilla. Me quedo sentada sobre la alfombra al tiempo que veo cómo ella busca por la habitación la poca ropa que llevaba: unas bragas plateadas y un vestido verde. En ese instante, yo también despierto de otro trance, porque nuestro tiempo, el de nuestra habitación, se acaba. Quisiera agarrar ese tiempo y estirarlo con todas mis fuerzas, para no tener prisa, nunca más prisa, sobre todo con ella. Me empieza a temblar todo. Una rencorosa resaca empieza a manifestarse en mi sien izquierda, como un nublado punzante. Quiero quedarme desnuda en esta alfombra y seguir mirando a Charlotte, pero ahora no me queda más remedio que buscar yo también mi ropa, no la encuentro por ningún sitio.

Tardamos poco tiempo en vestirnos, cada una concentrada en recoger sus cosas. La brusquedad con que cierra la cremallera de su maleta, tras meter su neceser en la misma, me suena a revés, a final. Compruebo si la bragueta de mis vaqueros está bajada, esperando tener que subirla, buscando un segundo más que alargue este incondicional encuentro.

En silencio, nos sentamos en la cama. Ella me mira sonriente, y luego levanta la cabeza hacia el techo haciendo referencia a lo bonita que es la habitación. Yo digo que sí, con la cabeza gacha, a la vez que mi mirada se dirige hacia las estrellitas blancas estampadas sobre mi camiseta negra. Esto me inquieta, me produce caos. ¿Estará Charlotte pensando lo mismo que yo? Ella también empieza a parecer nerviosa. ¿Cuándo volveremos a vernos? Tengo que ser sincera. ¿Y si la pierdo? Debo decirle la verdad. ¿Y si la asusto? Estoy dispuesta a todo. Con el corazón en la boca, miro sus ojos de gata sonriente y le digo que tengo novio. Ella asiente con seriedad y mira hacia su maleta frunciendo el ceño. No… Creo que está decepcionada. Tengo que explicárselo todo. Que no coja esa maleta y se vaya, por favor. En cuestión de un segundo, la impaciencia me come cuando la veo dudar.

– ¿Qué hora es? –me pregunta.

– Las doce –las contesto, mientras me fijo en su preciosa boca, con la ansiedad brotándome por dentro, como la hiedra, sin saber aún qué piensa.

– ¿Las doce ya? -se levanta a toda velocidad haciendo rechinar los muelles del colchón a la vez que coge su maleta-: Mi marido y mi hijo habían quedado en recogerme y estarán ya esperándome. Bajo yo primero si no te importa. Me ha encantado. Por cierto, no te preocupes por la habitación, ya la pagué ayer. Contigo el tiempo pasa volando. Hasta otra.

Como último gesto, igual que un relámpago, me pellizca suavemente la barbilla. La he dejado irse sin poder articular palabra. No soy capaz de moverme, anclada en esta cama. Siento cómo el frío ácido de su copa de vino blanco y la película marina de su sexo me han impregnado más allá de la boca, hasta las entrañas, hasta llegar a convertirse en el más rápido y eficaz veneno.

Relato del Taller de composición que imparte Manuel Cuenya en la Universidad de León

La prisa (II)

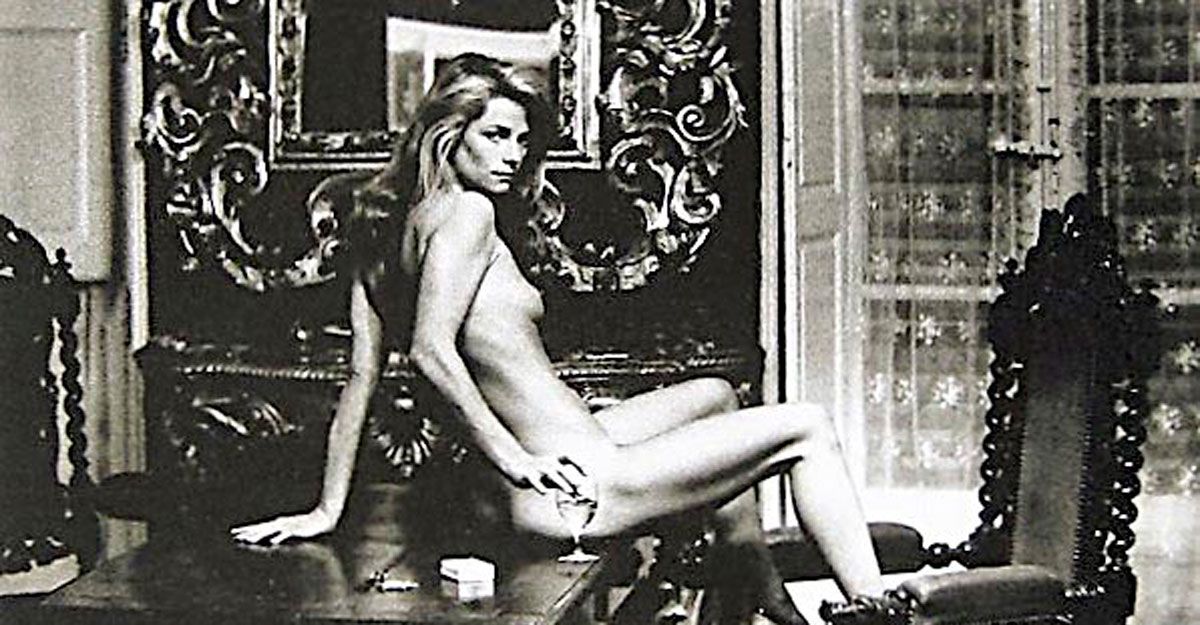

Con sensualidad y elegante estilo, la autora nos cuenta la aventura amorosa de dos mujeres en la habitación barroca de un hotel. Se trata de un relato descriptivo con un final que acaba sobrecogiéndonos

24/07/2016

Actualizado a

18/09/2019

Lo más leído