En capítulos anteriores:

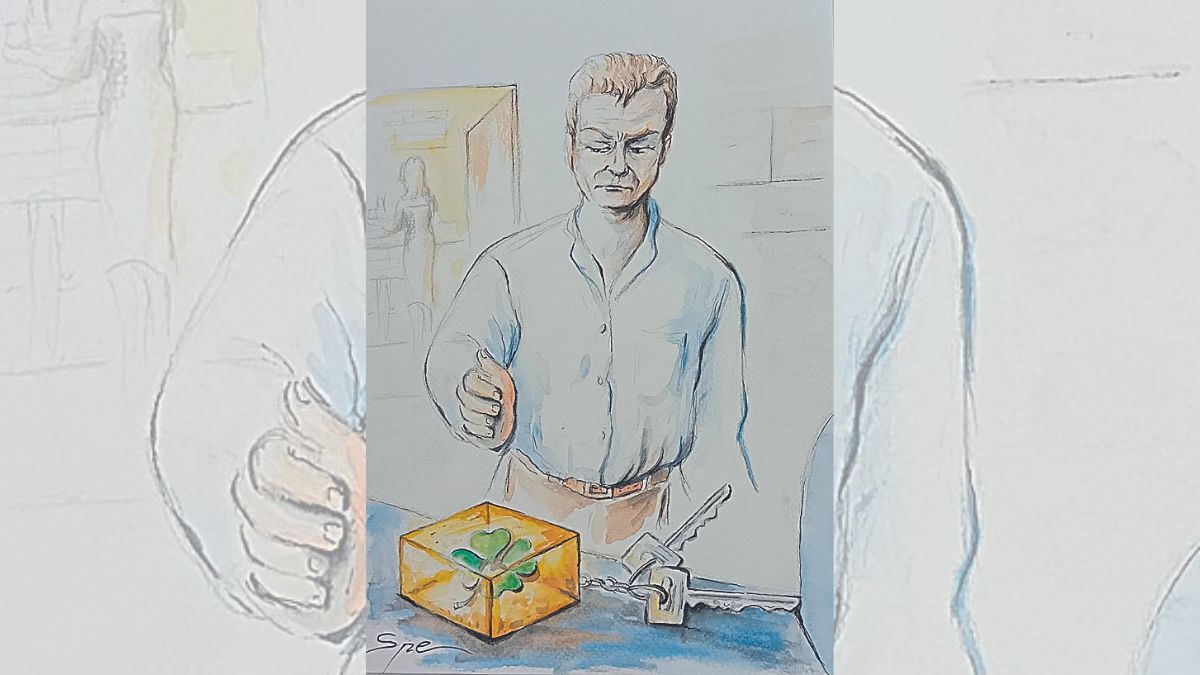

El domingo por la tarde, alguien ha metido por debajo de la puerta de la casa de Pilar, la llave de su piso. Pilar desconoce quién ha sido y por qué lo ha hecho. Está preocupada y muy desconcertada.

El sábado por la noche, Pilar le había dado una llave de su casa a su amante, Daniel, en el transcurso de una cena

Andrés, el hijo de Pilar, es el amante de Domi, la novia de su padre. El embrollo es tal que decide quitarse del medio, marcharse muy lejos sin contar con nadie; solo lo sabe su amigo Luis quien, llegado el momento de la partida, le acompaña a la Estación.

Andrés, agradecido a su amigo, le regala, como recuerdo, un llavero precioso, su llavero, del que cuelga la llave de su casa, que no quiere pues no piensa volver.

Andrés entrega a Luis una nota para Domi y le pide que se la lleve a su casa. Mientras está allí, llave y llavero se le caen del bolsillo de la cazadora quedándose sobre el sillón donde ha estado sentado. Allí la encuentra Javier, que empieza a atar cabos...

La Ilustración de este texto es de Esperanza Carretero Marugán.

Metió la llave de Pilar en el bolsillo de su chaqueta, sin pensar si aquello le comprometía más con ella o si tendría que hacer alguna otra concesión.

- Aquí tiene la nota, señor.

El camarero dejó la factura encima la mesa.

- Cóbrese ya, por favor.

Daniel se tomó su tiempo. Arrastrando los ojos de la nota hacia la cartera, intentaba librarse de la turbación en la que se había visto envuelto minutos antes.

- Y quédese con la vuelta.

Retiró la silla y se puso en pie inmediatamente. Incapaz de resolver la situación de otra manera, sonrió a Pilar sugiriéndole irse. Metió la mano en el bolsillo y jugueteó con la llave sin pronunciar ni una palabra. Cuando la acompañó a casa, después de dejar la pensión Román, se despidieron en la puerta, como siempre. Eran por lo menos la tres de la mañana.

- ¿Ya estará Andrés en casa?

- No. Me dijo que no venía a dormir, se queda a dormir en casa de Luis.

- Bueno, cielo, que duermas bien.

Y le dio un beso ligero. Después la vio subir las escaleras sin prisa, con aire cansino y perderse tras la puerta del ascensor. El piloto rojo que indicaba que subía y el amarillo con el dibujo de una puerta abierta indicaba que ya había llegado a su piso. Dejó de ver las luces del panel de control, se sintió aliviado y suspiró. Metió la mano en el bolsillo y repasó la llave con los dedos. Llenó los pulmones de aire. De golpe y porrazo había dejado de apetecerle ir el miércoles al cine.

Así le dio la llave Pilar y así se la tomó. Si el sábado Pilar no le hubiese dado esa llave él no se encontraría en la situación que estaba en ese momento. Mientras caminaba hacia su casa, después de dejar a Pilar medio dormida en la suya, rememoraba el relato que con tanto disgusto ella le había contado: la llave por debajo de la puerta, Andrés fugado. Los pensamientos no le daban tregua y amenazaba con quitarle el sueño, a pesar del cansancio. Que todo era absurdo, ganaba terreno sobre lo demás, sobre todo porque sospechaba que detrás de aquello estaba Martín ¿Qué puñetas hacía metido en esto? Las cosas ya eran muy complicadas por sí solas sin necesidad de que nadie lo embrollase más.

Llegó a casa rabioso contra su amigo. Si en ese momento lo hubiese tenido delante con gusto le hubiese dado unos buenos puñetazos

- ¡Qué mierda!

Se dijo tras cerrar la puerta.

Hecho una furia. Marcó el número de Martín. El móvil estaba apagado. Marcó el número del teléfono fijo. Eran las tres y media de la mañana, y mientras sujetaba el auricular, deseaba con todas sus fuerzas que Martín cogiera el aparato «cabronazo, cabronazo», repetía, entre dientes. Tras unos segundos, el teléfono fue descolgado y la señal de comunicando importunó su oído.

- Por lo menos te he hecho levantarte de la cama, ya te vas a enterar cuando te pille.

Tomó un vaso de leche caliente con un ibuprofeno y se metió en la cama. Le resultaba imposible conciliar el sueño. Sonó el teléfono. Eran las cuatro. Se levantó y vio que era el número de Martín. Descolgó rápidamente y, casi al instante, la señal de comunicando le volvió a embutir los oídos

- ¡Qué cabronazo!

Reconoció el estilo de su amigo. Dejó el teléfono descolgado y volvió a la cama. No podía zafarse del malestar, repasando mentalmente los hechos una y otra vez, buscando cualquier indicio. Rememoró la tarde, esa misma tarde del domingo, solo unas horas antes.

Hacía años que Martín y Daniel se encontraban todas las tardes de domingo en el mismo bar y a la misma hora. Jugaban la partida o, charlaban de sus cosas en íntima conversación. Cuando aquella tarde llegó al Gran Café, Martín ya estaba esperándole. Aún tenía la cazadora puesta y daba sorbitos a una copa de Pacharán con los carrillos colorados y los ojos febriles. Detrás de una sonrisa saludadora había una mueca malhumorada. Todos los domingos era así. Daniel estaba seguro de que se levantaba por la mañana ya de esta guisa, que luego engordaba en casa de su madre oyendo las quejas continuas de la insatisfecha anciana, una mujer que se había encomendado a Dios para que le inspirase en la educación de su único hijo. Viuda, decía ella, por el desamparo conyugal, la soledad y un velado deseo profético, más que por cuestiones mortuorias.

Vivía en la primera planta de una vieja casa del Barrio Húmedo. Todos los domingos, a las doce de la mañana en punto, dejaba la puerta del piso abierta para oír a Martín abrir el portal, arrastrar los pies por los escalones viejos de madera, agitar la llave antes de meterlas otra vez en el bolsillo, respirar ruidosa y entrecortadamente por la fatiga que le causaba subir los veinticuatro escalones y el sobrepeso.

Le percibía en el movimiento del aire, en el ruido, en el efluvio aromático, en la sombra que se proyectaba sobre su ánimo con solo vislumbrar su presencia metálica, de principio a fin, curvada como el pico de un ave rapaz, como las aguja para coser cuero de los zapateros remendones.

Mientras llegaba y no, se entretenía oyendo subir y bajar a los del segundo piso: ahora sube él con el pan, ahora suena el timbre del telefonillo y baja la mayor dejando por la escalera un fuerte olor a colonia. Luego oye el beso que le da su novio nada más abrirle la puerta, o eso le parece a ella. Ahora los dos gemelos patean la escalera y esperaran, en la acera jugando, a que su madre acabe de arreglarse.

- Buenos días, señora Sole, qué, esperando a Martín.

El vecino sube con una barra de pan debajo del brazo y en las manos una bandeja de pasteles. La expresión es amable y el aire cansino. No se detiene ni un segundo.

- Sí hijo sí, a ver si llega pronto y conseguimos comer la paella sin que se nos pase el arroz. Pensé que eras él.

Mientras, veía cómo caían las migas de la barra de pan empezada, que sostenía debajo del brazo, al tiempo que atravesaba su descansillo por delante de ella. Sujetando la puerta lo justo para sacar su cabeza, como lo haría una tortuga saliendo del cascarón.

Los gemelos, cansados de esperar, subían la escalera como un batallón, a galope tendido, y continuaban la carrera por el pasillo de su casa, justo encima de la suya.

- Qué majos, tus hijos.

Lo decía con toda la mala leche que podía. Lo decía retorciendo el mandil entre sus arrugadas y viejas manos, como si se tratase del pescuezo de uno de ellos.

- ¡¿Dónde se han ido tus chicos?!

Como si no se oyese su zapateo de domingo por el piso de toda la casa. Lo decía oyendo cómo se cerraba la puerta del segundo piso, porque su vecino se había cansado de sus ojos de avispa y la había dejado hablando sola. Y volvía a su cocina mientras el batallón se precipitaba al galope por la escalera y, de un portazo, dejaba el edificio suspendido en el silencio.

Martín llegaba, comía, bebía y se iba.

A pesar de que había dado un paseo de veinte minutos antes de llegar al Gran Café no había conseguido despejarse. Había bebido demasiado vino en la comida y a eso se sumaba la pesada conversación de la anciana con su voz cansada y frágil, que exigía respuestas inmediatas.

Se propuso dar un rodeo para darse tiempo y despejarse. El frío invernal, las calles desiertas de los domingos por la tarde y las suelas de sus zapatos arrancando los ecos del empedrado parecían un buen aliado. Respiraba profundamente, intentando ganarle el pulso a la desidia del domingo, esquivando con teatral agilidad, como un púgil, el mal humor que se le había amarrado a la boca del estómago. Indagaba en las rendijas de las cortinas, que detrás de los cristales albergaban seres humanos, vida que, al ralentí, le hacía sentir como una mota gris en un universo gris. ¿Cuántos estarían durmiendo la siesta? ¿Cuántos haciendo sobremesa familiar? ¿fregando los cacharros? bebiendo, matando, muriendo, follando…