(Madrid/Eurobuilding. Camareros y amigos de sonrisa comprada, actrices vistosas, políticos pagados, escritores con vocación de moda o Academia y niñas-bien que venden por un cointreau con hielo su dulzura de plástico…).

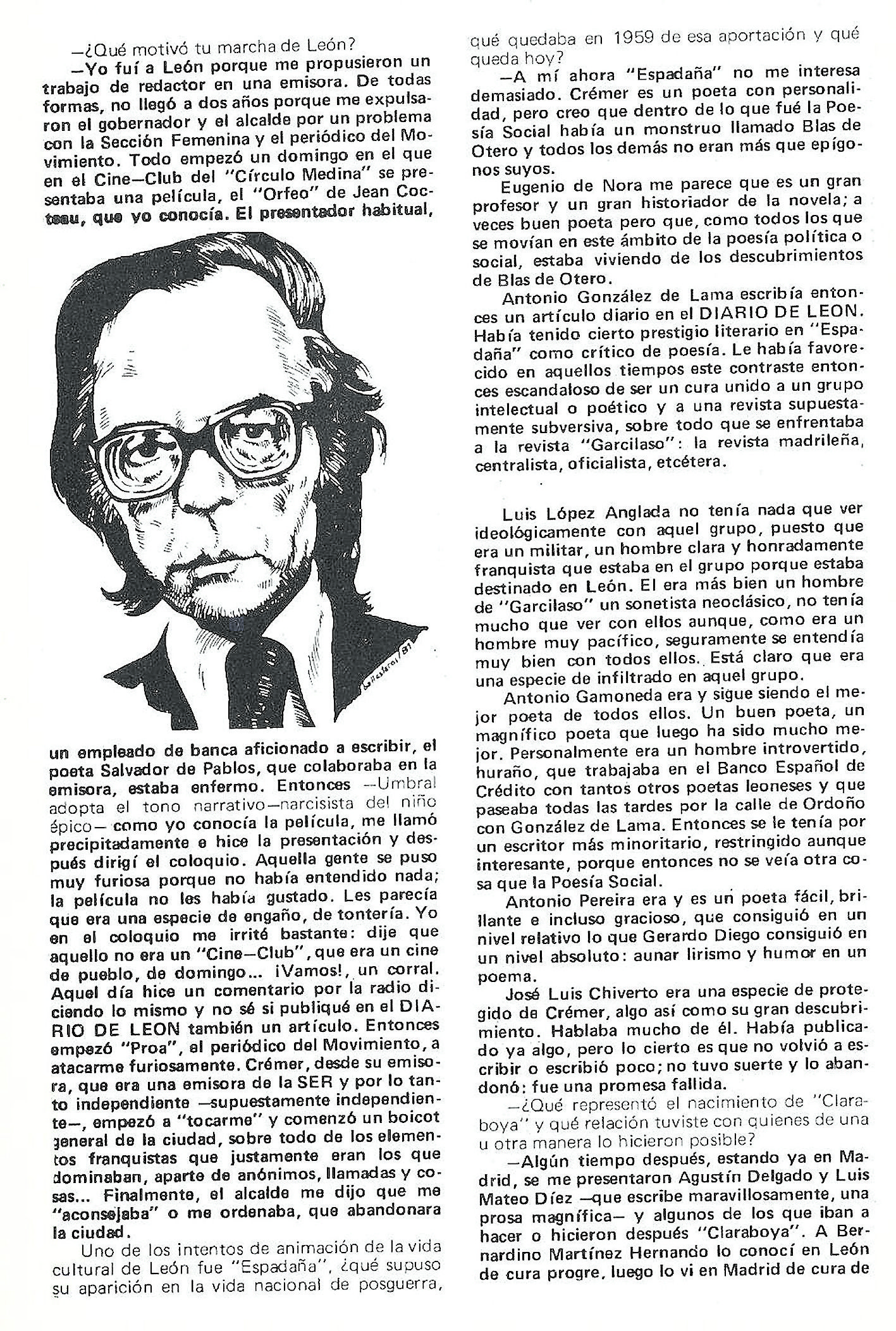

Francisco Umbral llegó a León (el pelo apaisado, las gafas escasas, la boca insegura, el traje indeciso, la corbata sucia, la camisa pobre y la vocación) en el año 1959. Como a tantos otros, el provincianismo –ejercido por antigüedad y por derecho–, los problemas políticos, las dificultades económicas o la falta de un medio cultural favorable en el que ir creciendo, le obligaron a dejar la ciudad. Umbral (ese pulpa luciente de la vida, una imaginación en marcha, una vida paciente) se convirtió hace veinte años –a principios del 61– en víctima y síntoma del cáncer de la vida cultural y local.

Hoy, que ya puede sincerarse y hablar, porque el nombre funciona por sí mismo, y ese ratón tipográfico nos trae siempre su porción de queso, Francisco Umbral recobra en el recuerdo geografías nocturnas, vicios privados, públicas virtudes, amigos y enemigos mejores, días y noches de joven malvado y poeta maldito con un deje de amargura rancia pero sin rencor.

– ¿Rencor hacia León? No, ninguno, en absoluto, rencor hacia nada. Tener rencor a una ciudad es cosa de estúpidos, es una cosa ridícula. No hay tal rencor hacia León ¿Por qué?

León era entonces una pequeña ciudad provinciana con modestas inquietudes intelectuales y culturales bastante limitadas. La vida cultural estaba presidida por Victoriano Crémer. Crémer, crítico oficial, que aparte de poeta era cronista radiofónico y hacía una crónica diaria donde se permitía enfrentarse a algunas cosas: era más o menos el hombre rebelde de la ciudad dentro de los límites de la época. Luego estaba la vida cultural oficial llevada por la Sección Femenina, los Círculos Medina, etcétera.

Realmente no tuve muchas relaciones con Victoriano Crémer, porque supongo que a él, que reinaba culturalmente en la ciudad, le tendría que molestar de alguna forma que de pronto llegara alguien de fuera mucho más joven haciendo un periodismo radiofónico que también era crítico, pero que seguramente tenía unos modales más modernos, más avanzados que el suyo. En todo caso, yo por entonces tenía por él un respeto como poeta dentro del panorama de la poesía social; lo que ocurrió fue que cuando yo tuve los primeros problemas, él se puso abiertamente en contra de mí, desde su emisora, lo cual era un poco contradictorio con sus ideas, pero, al fin y al cabo, él estaba en la emisora de la competencia.

– ¿Qué motivó tu marcha de León?

– Yo fui a León porque me propusieron un trabajo de redactor en una emisora. De todas formas, no llegó a dos años porque me expulsaron el gobernador y el alcalde por un problema con la Sección Femenina y el periódico del Movimiento. Todo empezó un domingo en el que el Cine-Club del ‘Círculo Medina’ se presentaba una película, el ‘Orfeo’ de Jean Cocteau, que yo conocía. El presentador habitual, un empleado de banca aficionado a escribir, el poeta Salvador de Pablos, que colaboraba en la emisora, estaba enfermo. Entonces –(Umbral adopta el tono narrativo narcisita del niño épico)–, como yo conocía la película, me llamó precipitadamente e hice la presentación y después dirigí el coloquio. Aquella gente se puso muy furiosa porque no había entendido nada; la película no les había gustado. Les parecía que era una especie de engaño, de tontería. Yo en el coloquio me irrité bastante: dije que aquello no era un Cine-Club, que era un cine de pueblo, de domingo… ¡Vamos!, un corral. Aquel día hice un comentario por la radio diciendo lo mismo y no sé si publiqué en el Diario de León también un artículo. Entonces empezó Proa, el periódico del Movimiento, a atacarme furiosamente. Crémer, desde su emisora, que era una emisora de la SER y por lo tanto independiente –supuestamente independiente–, empezó a «tocarme» y comenzó un boicot general de la ciudad, sobre todo de los elementos franquistas que justamente eran los que dominaban, aparte de anónimos, llamadas y cosas… Finalmente, el alcalde me dijo que me «aconsejaba» o me ordenaba, que abandonara la ciudad.

– Uno de los intentos de animación de la vida cultural de León fue ‘Espadaña’, ¿qué supuso su aparición en la vida nacional de posguerra, qué quedaba en 1959 de esa aportación y qué queda hoy?

– A mí ahora ‘Espadaña’ no me interesa demasiado. Crémer es un poeta con personalidad, pero creo que dentro de lo que fue la Poesía Social había un monstruo llamado Blas de Otero y todos los demás no eran más que epígonos suyos.

Eugenio de Nora me parece que es un gran profesor y un gran historiador de la novela; a veces buen poeta pero que, como todos los que se movían en este ámbito de la poesía política o social, estaba viviendo de los descubrimientos de Blas de Otero.

Antonio González de Lama escribía entonces un artículo diario en el Diario de León. Había tenido cierto prestigio literario en ‘Espadaña’ como crítico de poesía. Le había favorecido en aquellos tiempos este contraste entonces escandaloso de ser un cura unido a un grupo intelectual o poético y a una revista supuestamente subversiva, sobre todo que se enfrentaba a la revista ‘Garcilaso’, la revista madrileña, centralista, oficialista, etcétera.

Luis López Anglada no tenía nada que ver ideológicamente con aquel grupo, puesto que era un militar, un hombre clara y honradamente franquista que estaba en el grupo porque estaba destinado en León. Él era más bien un hombre de ‘Garcilaso’, un sonetista neoclásico, no tenía mucho que ver con ellos aunque, como era un hombre muy pacífico, seguramente se entendía muy bien con todos ellos. Está claro que era una especie de infiltrado en aquel grupo.

Antonio Gamoneda era y sigue siendo el mejor poeta de todos ellos. Un buen poeta, un magnífico poeta que luego ha sido mucho mejor. Personalmente era un hombre introvertido, huraño, que trabajaba en el Banco Español de Crédito con tantos otros poetas leoneses y que paseaba todas las tardes por la calle de Ordoño con González de Lama. Entonces se le tenía por un escritor minoritario, restringido aunque interesante, porque entonces no se veía otra cosa que la Poesía Social.

Antonio Pereira era y es un poeta fácil, brillante e incluso gracioso, que consiguió en un nivel relativo lo que Gerardo Diego consiguió en un nivel absoluto: aunar lirismo y humor en un poema.

José Luis Chiverto era una especie de protegido de Crémer, algo así como su gran descubrimiento. Hablaba mucho de él. Había publicado ya algo, pero lo cierto es que no volvió a escribir o escribió poco; no tuvo suerte y lo abandonó: fue una promesa fallida.

– ¿Qué representó el nacimiento de ‘Claraboya’ y qué relación tuviste con quienes de una u otra manera lo hicieron posible?

– Algún tiempo después, estando ya en Madrid, se me presentaron Agustín Delgado y Luis Mateo Diez –que escribe maravillosamente: una prosa magnífica– y algunos de los que iban a hacer o hicieron después ‘Claraboya’. A Bernardino Martínez Hernando lo conocí en León de cura progre, luego lo vi en Madrid de cura de sweter, después lo leí aquella época en que hizo de Escarpit en ‘Informaciones’ y sé que dirige ahora ‘Vida Nueva’. No tengo contacto con él, sólo sé que ha rechazado alguna cosa que el Padre Llanos ha escrito sobre mí.

– ¿Quién más destacaba –o ha destacado después– dentro de la vida cultural de León en aquella época?

– En León yo vivía la radio (el periodismo, esa mezcla de mentira y metáfora, de vigencia y lirismo, de información y sorpresa, de noticia y erudición, de imagen y sueño, de tinta y sangre). Una mañana abrí el «chisme» que tenía al lado de la mesa y oí una voz asombrosa, que no era una voz de provincias: era Luis del Olmo, recién llegado de Radio Juventud de Ponferrada. Luis tenía esa voz magnífica, tenía –como sigue teniendo– esa serenidad ante el micrófono. Era muy indisciplinado, un poco gamberro y muy simpático. A mí me hacía algunos programas pero no se lo tomaba en serio y se equivocaba. Había muchos problemas en la emisora –se enamoró– y un día decidieron venirse a Madrid.

Por otra parte, el Diario de León, seguramente por oposición al periódico de Falange, a ‘Proa’, estaba muy abiertamente conmigo.

Forjar un nombre, crear estilo, mantener el mito, hacer nacer una forma olvidada de hacer periodismo; escribir, pintar, pensar: aportar algo, obedecer expulsiones o elegir exilios, dejar atrás envidias y rencores de pequeña ciudad de provincias; ésta es hasta hoy la única manera de realización personal completa dentro del campo de la cultura, la superación pasa necesariamente por la diáspora. Este es el camino que han elegido Margarita Alexandre, Juan Pedro Aparicio, César Aller, Felicidad Blanc, Ramón Carnicer, Antonio Colinas, Luis Mateo Díez, Ernesto Escapa, Ángel Fierro, Ricardo Gullón, Manuel Jular, José Antonio Llamas, José María Merino, Eugenio de Nora, Luis del Olmo, Jesús Torbado, Elena Santiago, Carlos Vélez y tantos. Umbral ha sido –como lo serán otros– uno más en una larga lista.