Había llegado hacía tan sólo dos días. Como siempre, a mediados de mes. Como siempre, llena de delirios, de ideas repetitivas, de peticiones de perdón. «Espero que podáis perdonarme». «Tal vez algún día lleguéis a entenderlo y a perdonarme». «Cuando vuelva, hablaremos; lo comprenderéis todo y me perdonaréis». Pero todavía no había vuelto y ya hacía más de un año y medio que se había ido, con quinientos euros en el bolsillo y una maleta con algo de ropa y en la que había metido todos los rollos de papel pautado que tenía en el estudio.

Había llegado hacía tan sólo dos días. Como siempre, a mediados de mes. Como siempre, llena de delirios, de ideas repetitivas, de peticiones de perdón. «Espero que podáis perdonarme». «Tal vez algún día lleguéis a entenderlo y a perdonarme». «Cuando vuelva, hablaremos; lo comprenderéis todo y me perdonaréis». Pero todavía no había vuelto y ya hacía más de un año y medio que se había ido, con quinientos euros en el bolsillo y una maleta con algo de ropa y en la que había metido todos los rollos de papel pautado que tenía en el estudio.

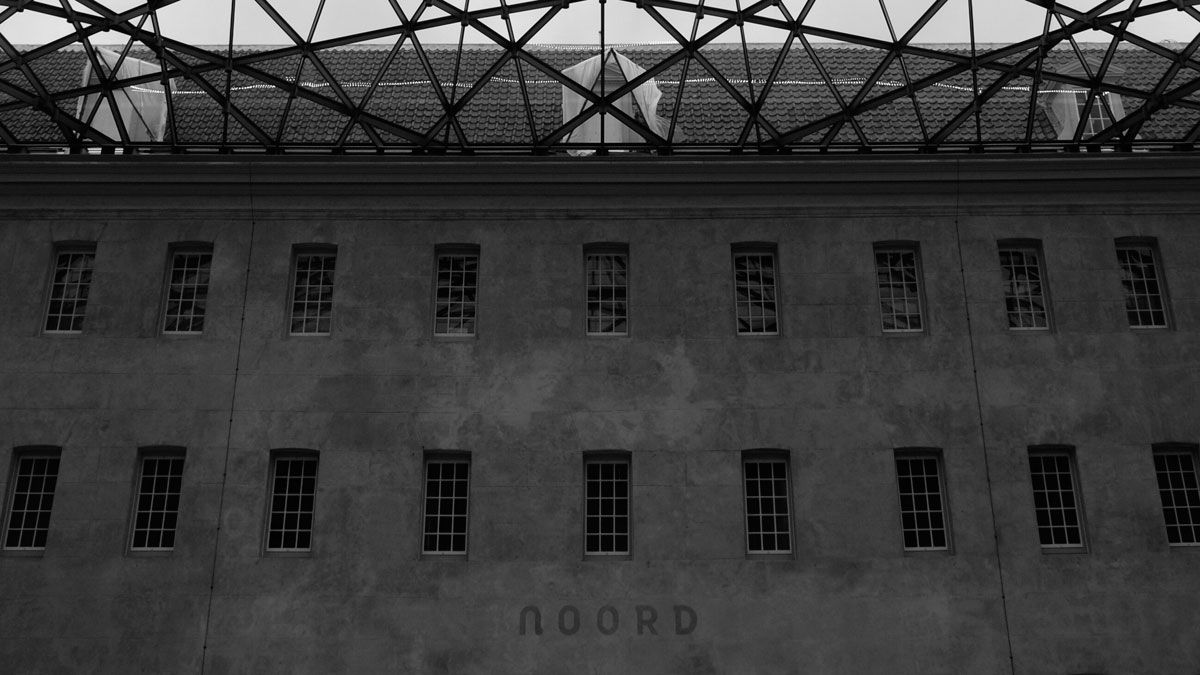

La carta había llegado tan sólo 48 horas antes, las que había tardado ella en comprar un billete desde Madrid y aterrizar en Ámsterdam. Ahora, después de un fatigoso e inútil paseo por toda la ciudad, buscando en cada esquina y en cada cajero automático, ha acabado aquí, en el Museo Marítimo, con las piernas hechas polvo y sentada en el suelo, en una esquina del amplio patio acristalado, con la mirada perdida en las hileras regulares de ventanas que tiene enfrente y sobre todo en las letras que indican la orientación de ese ala del edificio: Noord. Norte. Ese norte que su padre había perdido ya hacía tiempo, mucho tiempo atrás. Antes incluso de irse, aunque ni ella ni su madre quisieran reconocerlo así.

Un rumbo vital antes firme y que se había vuelto errático, alucinado, en el momento en el que empezó a crear aquella composición que, prometió, sería la obra de su vida. «La obra que me trascenderá, la que llevará mi nombre más allá de mi muerte», había dicho una vez, tras una comida llena de silencios.

Trascender. Ella no puede comprender esa obsesión. Su padre era uno de los compositores y directores más importantes del mundo, pero no le bastaba. Él quería trascender, volverse inmortal, no tener que compararse con nadie nunca más y olvidar sus propias dudas sobre su talento. Nunca se había conformado con nada, ni siquiera ella recordaba haberle oído conjugar ese verbo: conformarse.

Y ahora era un vagabundo. Sí, esa es la realidad, un vagabundo, porque en algunas de esas cartas que llegaban siempre a mediados de mes, hablaba de noches pasadas en estaciones de autobús, de comedores de beneficiencia, de un perro llamado Schubert, el mejor compañero en los días fríos.

Todo para nada, para garabatear aquel papel pautado en las sucias esquinas de Europa, para que ella acabara, ya sin lágrimas, otro viaje absurdo.