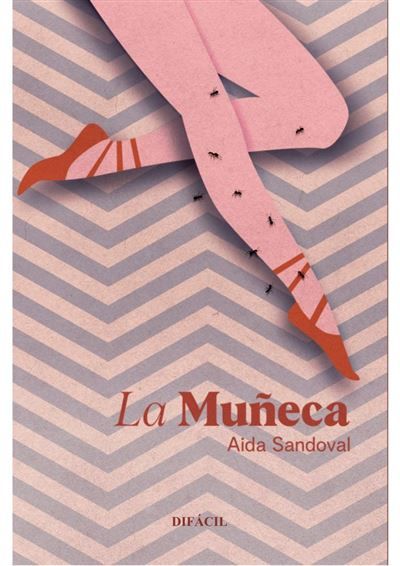

‘La muñeca’

Aida Sandoval

Editorial Difácil

Novela

162 páginas

17,00 euros

No me cabe duda de que Joaquín Revuelta, cinéfilo de mucho tronío y responsable de aguijonearme con las manecillas del reloj para que cada quincena cumpla a tiempo con mi compromiso prescriptor con todos ustedes, pensará inmediatamente en la película ‘Tamaño natural’ cuando empiece a hablarles de la novela que hoy traigo a colación encarnada en papel, plástico y sentimientos. Y lo mismo les ocurrirá a los amantes del cine de Berlanga que mantengan vivo el recuerdo de aquel filme hispano francés de la década de los setenta en el que Michel Piccoli, embutido en el personaje de un prestigioso y adinerado dentista, se prendaba de un maniquí, harto de su bellísima esposa y de las voluptuosas amantes que le proporcionaban más aburrimiento que placentera sensualidad.

He visto en varias ocasiones la película, la última hace unos meses, y conforme más viejo me hago, más me encabrona la relación entre el sacamuelas gabacho y la muñeca, y más insostenible e insoportable se me hace. Lo mismo me ha ocurrido cuando he empezado a leer la novela y he atisbado que Eduardo, un fisioterapeuta macizo y guapetón, prefiere el plástico a la carne, la indiferencia a las emociones, el poderío machito a la sumisión inanimada de un ser que ni siente ni padece sus embates sexuales ni sus agresiones físicas (si es que la expresión es admisible).

A punto estuve de descartar el libro en ese capítulo que me resultó crispante. Pero pensé en que ‘Animales hambrientas’, la anterior novela de la autora asturiana Aida Sandoval, me había llamado mucho la atención y por eso, y por un brote de curiosidad que la escritora ya había hecho germinar subrepticiamente en el macetero de mi azotea, decidí darle algo de cuartelillo, concederle una prórroga que se extendiera al segundo capítulo. Y esa fue mi perdición, porque a partir de ahí no pude parar de leer hasta terminar una obra que, evidentemente, es adictiva, breve y se consume de un tirón, como esos guisos apetitosos que dejan los platos sin necesidad de pasar por el lavavajillas. Aunque mucho ojo, porque luego Aida consigue que el lector –o, intuyo, la legión de fieles lectoras– ponga en marcha un mecanismo de retroceso –no vendría mal aplicar aquí aquello de «la marcha atrás»– y relea para sacar la mucha sustancia que la novela entrevera entre sus páginas y que ha podido pasar desapercibida con una primera lectura ansiosa.

Como ocurría en su novela anterior, Aida Sandoval vuelve a manifestar su prodigiosa habilidad para emplear una narrativa aparentemente ágil, un lenguaje presuntamente sencillo y directo, donde es más importante lo que se cuenta que cómo se cuenta, donde no se precisa de cualquier tipo de ornamentación meramente decorativa. Eso hace que autora y público conecten enseguida, porque su literatura va de llegar al corazón de quien lee sin interferencias ni digresiones. Y, en eso, Sandoval se maneja con una pericia singular. Para la novelista gijonesa son más perturbadores los paisajes del espíritu que un amanecer deslumbrante o un paseo nostálgico por la playa, contemplando una puesta de sol.

Si en su anterior novela Aida se dejaba llegar por la estructura de ‘Rebelión en la granja’, la monumental obra de Orwell, en este caso cimenta el encofrado argumental en un edificio o, para ser más preciso, en la fauna vecinal que lo habita. Una comunidad de residentes en la que, además del degenerado fisioterapeuta buenorro, moran una exbailarina de ballet cubana, que tiene que trabajar de camarera porque su compañero de baile le hizo trizas su tobillo y sus sueños artísticos, una cincuentona que espera en vano (y acompañada por un perro que la ignora) noticias de un novio que se ha ido a trabajar al extranjero, un anciano que no puede contener los impulsos calenturientos de un hijo maduro (de edad) y discapacitado, un catedrático de universidad que sigue creyendo en el romanticismo de pareja y una señora de la limpieza, oronda y obsesionada con el desinfectante olor de la lejía, que después de sacar brillo al portal y a las escaleras tiene que ocuparse de sus tareas domésticas, de un marido bastante salido e inapropiadamente bocazas y de un par de hijos treintañeros que carecen de cualquier espíritu aventurero y emprendedor.

Con ese devastador mosaico humano, Aida crea un entramado de conexiones entre los personajes y, desde una apariencia de cotidianidad, va excavando con pericia de arqueóloga en las relaciones que se trenzan entre unos y otras, poniendo al descubierto numerosos temas de candente actualidad social.

Como en su obra precedente, abunda el sexo en la novela; descarnado y explícito unas veces, sugerido o insinuante otras. En unos casos y en otros, la autora aborda el erotismo con cierta elegancia, consigue enverracar a quien lee, pero los encuentros corporales no se parecen en nada a ese cine porno pringoso y salpicado de fluidos que tantos adeptos congrega en privado, sino que más bien sirven de espoleta para que se produzcan reacciones tras las refriegas de cama, sofá, ascensor o rellano de escalera.

A lo largo de la novela los protagonistas –no hay uno que sobresalga de una manera estelar de la coralidad– desatan sus instintos y sucumben a sus pasiones. Pero quizás no sea esta más que una forma de justificar sus miedos, de encubrir sus diversas formas de soledad lacerante. Porque la novela va de eso, de personas excluidas dentro de un ámbito grupal, de seres descascarillados que, contra viento y marea, tratan de descubrir su verdadera identidad y su destino.

Y así, casi sin dar tiempo para que el lector respire y recupere el aliento, llega un final inesperado, donde las mujeres toman definitivamente la batuta y los hombres se convierten en meros subalternos, en peones al servicio de un desenlace en el que la categoría femenina aflora en su máximo esplendor. Una culminación en la que la camarera desempleada, la cincuentona melancólica y la limpiadora generosa de lorzas dejan de estar al servicio de sementales insensibles y depravados. Una traca fulgurante en la que se produce una nueva rebelión, y esta vez no entre los animales de una granja sino en el ánimo y los corazones de unas féminas que dejan de ser muñecas sometidas para convertirse en templos carnales donde, por encima de todo, prevalece su propia dignidad individual.