–¿Por qué una novela sobre jazz?

–Porque desde que era adolescente para mí el jazz es una respuesta directa y sincera al dolor, la incomprensión y el aburrimiento.

–De hecho no es la primera vez que escribes sobre esta música, pues ya lo hiciste en tu libro ‘Tres, dos, uno… ¡Jazz!’ (2006, Premio Ojo Crítico de RNE)…

–Amo el jazz desde los 17 años, cuando, durante nuestro común calvario hospitalario, una compañera de la habitación de al lado (en la planta de neurocirugía del hospital Ramón y Cajal de Madrid), una muchacha con una sonrisa magnética, la cabeza afeitada y un tumor cerebral letal, venía hasta mi habitación y me ponía, en Radio 3, un programa de jazz de Juan Claudio Cifuentes. Y en verdad este amor me ha hecho coleccionista de discos, libros y conciertos a los que he asistido en diferentes ciudades del mundo, y de los que nunca regreso del todo… Por eso volver a escribir sobre jazz para mí tiene algo de peregrinación constitutiva.

–¿Por qué precisamente una novela que ficciona la vida de personajes históricos?

–Me apasionan las biografías (un género, por cierto, sin mucha tradición en nuestro país), pero no solo por esa mezcla de erudición y de desvergüenza que te lleva a asomarte a vidas ajenas por el placer de indagar en la peripecia vital de los personajes retratados. No, a mí me gusta leer biografías más bien fijándome, en lo que tiene que ver con el personaje central, en sus zonas de sombra, en sus emergencias morales, en sus ámbitos de secreto y de misterio, en sus dobleces...

–¿Por qué tan meticuloso interés en concreto por la vida de Miles Davis? –Recuerdo que, durante aquella convalecencia hospitalaria larga y lenta (leer entonces me sanó y me salvo la vida, y lo sigue haciendo), cayó en mis manos el libro ‘Miles, la autobiografía’. Es un texto duro y potente, sí, pero que tiene un tono casi oral, como si fuera algo dictado, como si fueran las respuestas que Miles le daba a un entrevistador, o a un psicoanalista, dos años antes de su muerte. Me impresionó. Ese libro me llevó a otro, una biografía más objetiva, menos narrativamente caótica y muy documentada, firmada por Ian Carr y titulada ‘La biografía definitiva’. ¡Decepcionante! Sin embargo ese libro me llevó a otro de John Szwed titulado ‘So what. The life of Miles Davis’, el cual me interesó bastante pero me produjo mucha agitación. A su vez ese libro me llevó a otro fascinante de Ashley Kahn titulado’ Miles Davis y Kind of blue: la creación de una obra maestra’. Y ese libro me llevó a otro decisivo (‘Miles on Miles: Interviews and Encounters with Miles Davis’), que adquirí en la sala Playel de París tras un memorable concierto, y a otro también sugestivo de Howard Mandel titulado ‘Miles Davis (Life & Times)’ que compré en una pequeña librería de Nueva York... Poco a poco, a base le lecturas y de escucha de música en directo, me fui apasionando por ese genio de las sonoridades audaces cuya vida era, también, un significante dislocado. – ¿Entonces querías escribir tu propia biografía de Miles Davis? –Todo lo contrario… Empaparme de literatura tan diferente, y a veces hasta dispar, sobre la vida de Miles Davis me hizo ver las limitaciones del género biográfico, que son las limitaciones del ser humano para ver a cabalidad al otro (abstrayéndose de verdad de uno mismo y de las proyecciones que hace uno mismo en el otro): vi la imposibilidad de cazar realistamente al otro, de atrapar ese yo ajeno que se escapa infinitamente... Entonces supe que una aproximación a un personaje tan poliédrico no debía de ser una biografía sino una novela, y no una novela realista sino una híbrida mitad histórica, en parte novela fantástica, en parte novela negra, en parte novela psicológica, en parte novela de terror reencarnacionista, y en conjunto inclasificable como ya lo era mi novela anterior ‘Donde siempre es medianoche’.–¿Y cómo se te ocurrió conectar la vida de Miles Davis con la de Baudelaire? –Tiene también que ver con mi condición de lector de biografías. A la par que leía sobre Miles, me interesó mucho también la vida de Baudelaire, adicto al hachís, pero genial tanto en su faceta lírica como en la de crítico de arte y traductor de Edgar Allan Poe. Cómo olvidar la poesía de Baudelaire, y las cartas a su madre del propio Baudelaire, y la biografía sobre su amigo Theófile Gautier que el propio Baudelaire escribió y en la que dice tanto de sí mismo, o cómo olvidar la genial obrita de Gómez de la Serna ‘El desgarrado Baudelaire’, o la biografía novelada o novela biográfica de prosa pomposa titulada ‘Baudelaire’ que firma González Ruano, o el profundo, psicoanalítico y genial ‘Baudelaire’ de Jean Paul Sartre, y sí, el no menos profundo ensayo titulado ‘Baudelaire’ de T. S. Elliot, etc... Y lo que me interesó fue lo mismo: que demostrara que sí se puede acceder a estratos más expresivos de la personalidad desarreglando los sentidos, desarreglando la percepción normal de las cosas, hasta alcanzar logros expresivos notables.

–¿Por qué tan meticuloso interés en concreto por la vida de Miles Davis? –Recuerdo que, durante aquella convalecencia hospitalaria larga y lenta (leer entonces me sanó y me salvo la vida, y lo sigue haciendo), cayó en mis manos el libro ‘Miles, la autobiografía’. Es un texto duro y potente, sí, pero que tiene un tono casi oral, como si fuera algo dictado, como si fueran las respuestas que Miles le daba a un entrevistador, o a un psicoanalista, dos años antes de su muerte. Me impresionó. Ese libro me llevó a otro, una biografía más objetiva, menos narrativamente caótica y muy documentada, firmada por Ian Carr y titulada ‘La biografía definitiva’. ¡Decepcionante! Sin embargo ese libro me llevó a otro de John Szwed titulado ‘So what. The life of Miles Davis’, el cual me interesó bastante pero me produjo mucha agitación. A su vez ese libro me llevó a otro fascinante de Ashley Kahn titulado’ Miles Davis y Kind of blue: la creación de una obra maestra’. Y ese libro me llevó a otro decisivo (‘Miles on Miles: Interviews and Encounters with Miles Davis’), que adquirí en la sala Playel de París tras un memorable concierto, y a otro también sugestivo de Howard Mandel titulado ‘Miles Davis (Life & Times)’ que compré en una pequeña librería de Nueva York... Poco a poco, a base le lecturas y de escucha de música en directo, me fui apasionando por ese genio de las sonoridades audaces cuya vida era, también, un significante dislocado. – ¿Entonces querías escribir tu propia biografía de Miles Davis? –Todo lo contrario… Empaparme de literatura tan diferente, y a veces hasta dispar, sobre la vida de Miles Davis me hizo ver las limitaciones del género biográfico, que son las limitaciones del ser humano para ver a cabalidad al otro (abstrayéndose de verdad de uno mismo y de las proyecciones que hace uno mismo en el otro): vi la imposibilidad de cazar realistamente al otro, de atrapar ese yo ajeno que se escapa infinitamente... Entonces supe que una aproximación a un personaje tan poliédrico no debía de ser una biografía sino una novela, y no una novela realista sino una híbrida mitad histórica, en parte novela fantástica, en parte novela negra, en parte novela psicológica, en parte novela de terror reencarnacionista, y en conjunto inclasificable como ya lo era mi novela anterior ‘Donde siempre es medianoche’.–¿Y cómo se te ocurrió conectar la vida de Miles Davis con la de Baudelaire? –Tiene también que ver con mi condición de lector de biografías. A la par que leía sobre Miles, me interesó mucho también la vida de Baudelaire, adicto al hachís, pero genial tanto en su faceta lírica como en la de crítico de arte y traductor de Edgar Allan Poe. Cómo olvidar la poesía de Baudelaire, y las cartas a su madre del propio Baudelaire, y la biografía sobre su amigo Theófile Gautier que el propio Baudelaire escribió y en la que dice tanto de sí mismo, o cómo olvidar la genial obrita de Gómez de la Serna ‘El desgarrado Baudelaire’, o la biografía novelada o novela biográfica de prosa pomposa titulada ‘Baudelaire’ que firma González Ruano, o el profundo, psicoanalítico y genial ‘Baudelaire’ de Jean Paul Sartre, y sí, el no menos profundo ensayo titulado ‘Baudelaire’ de T. S. Elliot, etc... Y lo que me interesó fue lo mismo: que demostrara que sí se puede acceder a estratos más expresivos de la personalidad desarreglando los sentidos, desarreglando la percepción normal de las cosas, hasta alcanzar logros expresivos notables. –¿La idea esotérica que cohesiona el argumento de la novela quién te la dio?

–¿La idea esotérica que cohesiona el argumento de la novela quién te la dio? – Sartre fue el que me dio esa idea esotérica: Sartre hizo en su obra sobre Baudelaire un famoso psicoanálisis existencial del poeta tomando como punto de partida un rasgo muy conocido del artista adulto, lo que se conoce como «la superstición de la diferencia», y obtuvo conclusiones que no pueden ser verificadas en los hechos de su vida, especialmente en la infancia… Tras la de Sartre me adentré en las biografías de Baudelaire que hay en español (que yo conozca, en español hay tres biografías principales de Baudelaire, a saber, la más reciente y completa’ Juego sin triunfos’, de Mario Campaña, que es un ensayo novelado que en entre otras cosas presenta la figura del autor francés como un férreo defensor de la «independencia, la libertad y la soberanía» de los escritores frente al mercado, y otras dos biografías mucho más literarias, y mucho más famosas, como lo son la obrita de Ramón Gómez de la Serna ‘El desgarrado Baudelaire’ (de 1929) y la de César González Ruano (‘Baudelaire’, de 1931), pero que se escribieron antes de que se dieran a conocer documentos fundamentales sobre la vida y la obra del poeta –como por ejemplo su correspondencia completa, sus libretas, sus diarios íntimos y sus obras póstumas, difundido todo a partir de 1950–… Pero todo eran escalones que llevaban a un destino, esto es, a la biografía definitiva: la más completa de las biografías de Charles Baudelaire que se ha publicado, es a mi juicio una de la que son autores Claude Pichois y Jean Ziegler, y cuya edición original, en francés, salió al mercado en París en el año 1987 (ocupa un volumen de cerca de 800 páginas, se basa en las numerosas investigaciones y ensayos sobre el poeta realizados desde su muerte, en 1867, entre las que destaca el clásico estudio de Eugéne Crépet de 1887, y con mucho rigor los autores abordan la figura de Baudelaire desde un punto de vista tanto histórico como psicológico)… Lo de unir las biografías de Miles y de Baudelaire, sin embargo, es cosa mía, pero hasta para mí es puro misterio.

–Tu nueva novela transcurre en dos ciudades diferentes (Nueva York y París), en dos épocas diferentes (la revolución de 1848 y la revolución musical de 1945) y sin embargo cuenta una sola historia, la del mal creativo…

–¡Qué misterioso es el mal creativo!… Esa suerte de corrupción legítima que supone el mal es el nutriente de la novela gótica, de la música de jazz y de la poesía decadentista, y estos son los tres componentes de esta novela sobre el demonio de la creatividad y el dios de la creación; esta novela sobre Miles Davis, Charles Baudelaire, y lo que ambos tienen de brillante y revolucionario fallo sistémico de las convenciones canónicas hegemónicas.

–Miles Davis en estas páginas es una suerte de Dante que es conducido por el infierno del barrio de Harlempor un curioso Virgilio, su maestro talentoso y maligno CharlieParker…

– Sí, Charlie Parker es un Virgilio satánico; es el epítome del genio maldito: un personaje idóneo para dar cuenta de que el malditismo en esencia es una forma de subjetivización disidente que crea adeptos. El maldito, en cuanto que seguidor de una religión invertida, necesita discípulos y por eso es magnético, y arrastra, a pesar de que su camino concluya en el abismo.

–En verdad también encontramos una parte política en esta novela, una identificación con la lucha por salir adelante en el mundo, y por ser ellos mismos, de los músicos de jazz, y de la gente con talentorompedor que no encajaen lo que se entiendepor normal…

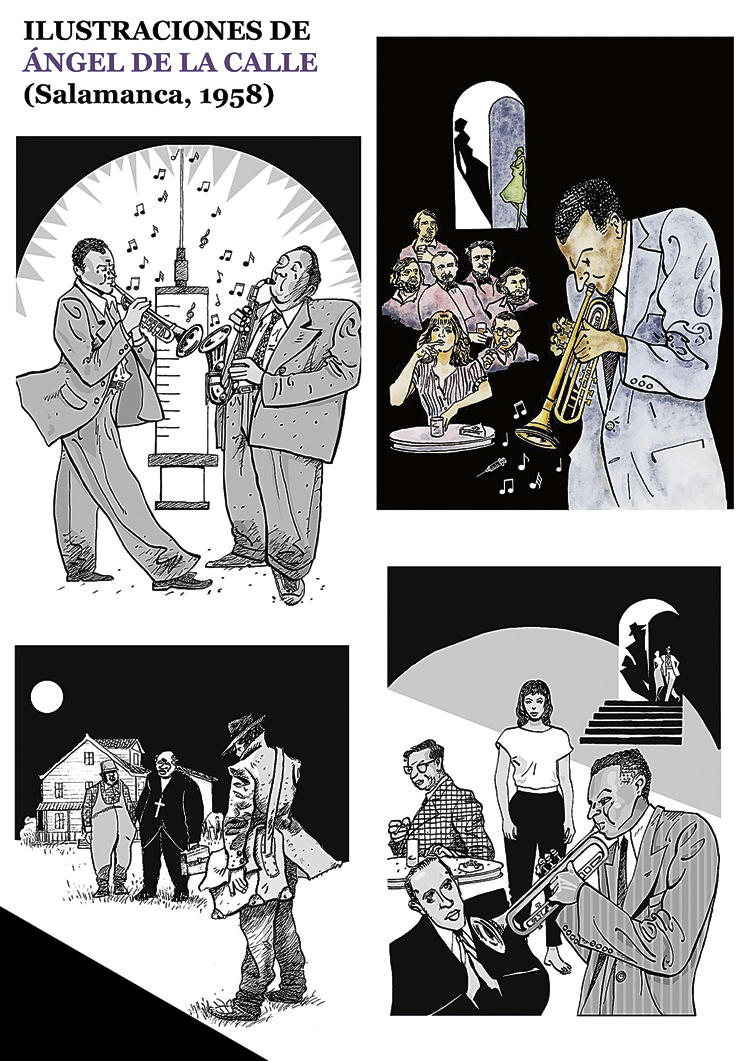

– El jazz estridente, por ser hijo de la música africana de los esclavos negros de los campos de plantación de algodón, y por haber crecido artísticamente en los tiempos de la lucha por los derechos civiles en USA, tiene mucho de significante político y de metáfora de lucha… Pero a mi juicio también el jazz suave, que no quiere ser música que amanse a las fieras sino sobre todo es una estrategia para despertar. Y aunque en efecto en el caso de esta novela-comic mía titulada ‘Donde siempre es medianoche’ hay una innegable influencia de la narrativa de género, quiero creer que está al servicio de algo más que la meritoria apuesta por el entretenimiento efectivo que la narrativa de género propone: como dijo el novelista Leonard Cohen, he procurado que esta novela sea también veredicto, y no sólo ocupación.

–¿Toda novela biopic sobre un genio triunfador es, en el fondo, una novela faústica?

–Eso parece, pues para ser triunfador, como nos enseñaron los clásicos, hay que pagar un precio. Pero eso es algo que se oculta en las autobiografías, y en buena medida también en las biografías, pero que aflora en las novelas biográficas. Por eso, como ya mostré en mi novela sobre la pintora surrealista Remedios Varo ‘La mujer de nadie’, yo soy partidario de los híbridos de ficción y realidad, porque la ficción pura termina absorbiéndolo todo. Pero sí, hay que pagar un precio.

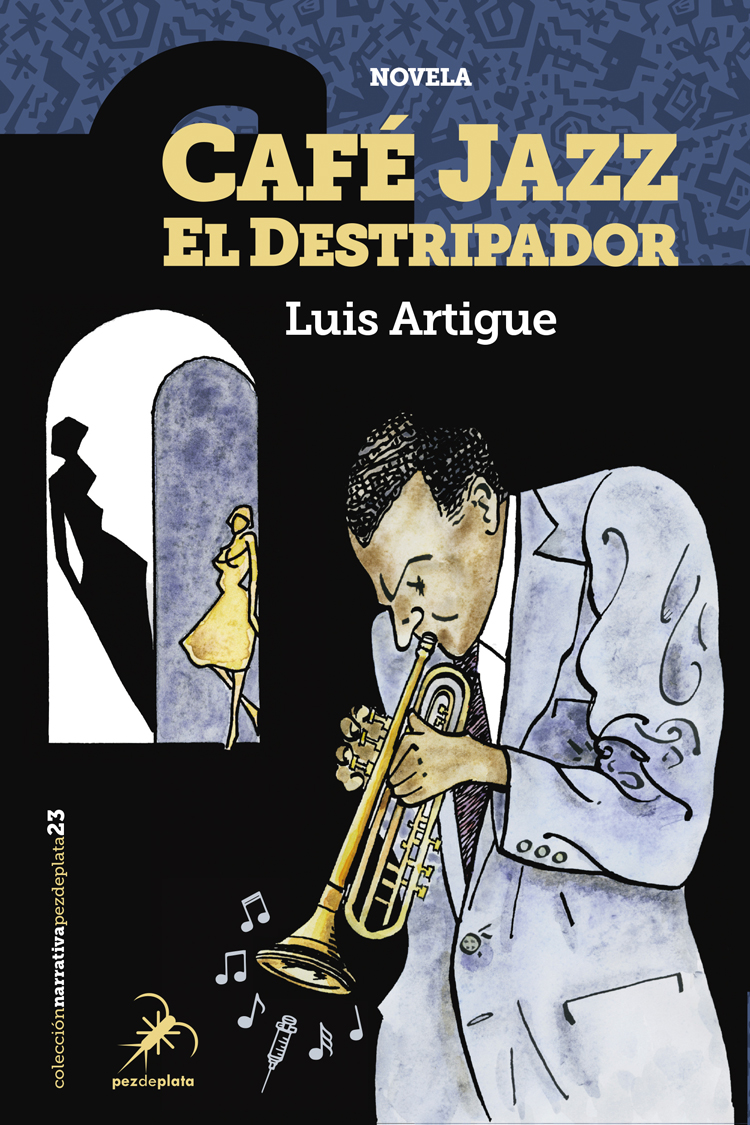

–Una novela histórica, un thriller esotérico, un biopic pulp, una novela negra, una novela realista con impregnacionesfantásticas…¿De qué género es ‘Café Jazz el Destripador’?

–Yo en su día estudié curricularmente literatura, pero hoy ya no necesito saber de qué género es lo que leo, y menos aun lo que escribo: la literatura es el disolvente de los lenguajes normativos. Por eso, escribir novelas híbridas en mi caso, por lo que tiene de modo de rebasar las fronteras epistemológicas, se parece a partir desde ahí, desde lo regladamente aprendido, con rumbo a uno de esos países sudamericanos tipo México o Perú con el suficiente nivel de anarquía como para que la fiesta del lenguaje lo sea también de la libertad, de la heterodoxia, de la diversión y la pasión: sólo así puede uno llevar a cabo la muy política empresa de contarles a los demás historias que previamente eran incapaces de imaginarse, y convencerlos de que es razonable creer que lo inimaginable suceda.